Отнять и поделить

Советская власть пришла в Рязань, как и в другие города, под лозунгами социального равенства. Новое руководство, именуемое «исполкомом городского совета рабочих и крестьянских депутатов», получило неограниченную власть над имуществом граждан. Начались массовые изъятия жилой площади у тех, кто располагал большими апартаментами, с последующей передачей её тем, кто ютился в маленьких комнатах. При этом руководствовались декретом Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 года «Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах».

Для бывших владельцев недвижимости процесс лишения части жилья получил название «уплотнение». Дом, ранее занятый одним хозяином, превращался в общежитие, известное как «коммунальная квартира».

Такая участь постигла, например, дом семьи священника Петра Павлова, ныне известный как музей его сына-академика Ивана Павлова. К 1935 году, когда учёный вернулся в Рязань с лекционной поездкой по стране, в доме проживало шесть семей, делящих общую кухню и санузел.

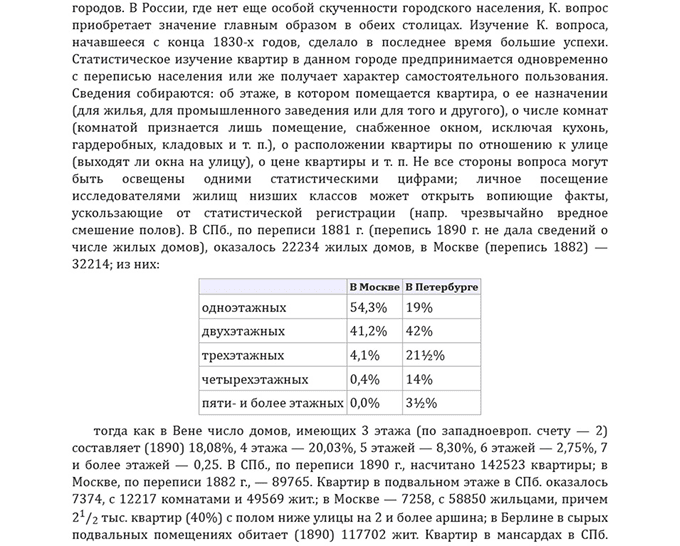

Стоит отметить, что первые коммунальные квартиры возникли ещё в дореволюционной России. Упоминание об этом виде жилья встречается в статье «Квартирный вопрос» Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона за 1908 год.

После 1918 года предписано было оставлять бывшим владельцам «по одной комнате на каждого взрослого, одной комнате на двоих детей и одной комнате для профессиональной деятельности». Позже нормы ужесточились: каждому взрослому полагалось 20 квадратных аршин (около 10 кв. м), детям от 2 до 12 лет — 10 квадратных аршин (примерно 5 кв. м). Если жилая площадь превышала установленные лимиты, в квартиру заселялись новые жильцы.

В 1914 году в Рязани насчитывалось около 49 тысяч жителей, однако к 1920 году эта цифра сократилась до 41 тысячи. Причинами стали потери на фронтах Первой мировой и Гражданской войн, эпидемии тифа и массовая миграция населения в сельскую местность.

Тем не менее, в период НЭПа численность рязанцев вновь стала увеличиваться. В 1926 году перепись зафиксировала 48 989 горожан. Строительство нового жилья почти прекратилось: каждая новая постройка, такая как первая в Рязани многоэтажка на пересечении проспекта Красной Армии (ныне Первомайский проспект) и улицы Пожалостина, была на вес золота.

К 1939 году, благодаря появлению Ленинского посёлка, строительству военных городков возле деревень Дягилево и Дашки, а также открытию новых заводов, население Рязани возросло до 95 300 человек.

Коммунальный отдел горисполкома изыскивал всевозможные способы увеличения жилого фонда. Так, лиц, лишённых гражданских прав согласно Конституции 1924 года («лишенцев»), стремились выселять из их жилищ.

До 1937 года существовали дома, управляемые «жилищными товариществами». Эти организации занимались ведением домовых книг — своеобразного аналога современных записей о регистрации. Однако впоследствии и такие здания перешли в ведение местных советов.

Уплотняемая квартира

1923 год. Молодой врач Юрий Станкевич возвращается из Москвы в Рязань: годы учебы закончены, теперь он имеет диплом о высшем медицинском образовании и может работать в любом лечебном учреждении.

Правда, ему пока негде жить. У отца до 1918 года был в собственности двухэтажный деревянный дом на Подгорной улице, но потом бывшего капитана парохода, а ныне механика котельной, «уплотнили». Супругам Станкевичам, как «осколкам старого режима», оставили всего одну комнату на первом этаже, а в остальные семь вселили по жильцу или даже по целой семье.

На широкой кухне все они встречались вместе — по утрам и вечерам. Чугунная плита, на которую ставили кастрюли и сковородки, топилась углем. Теплый воздух расходился с кухни по первому и второму этажам по специальным трубам, проложенным еще в 1908 году. Пока на улице было не холодно, этого хватало на весь дом. Зимой же приходилось еще топить печку в другой стороне дома.

Отец сказал Юрию, что сейчас в доме освобождается одна комната: семья ночного сторожа потребкооперации Куркова переезжает в связи с рождением второго сына — им дали ордер в более просторное жилье на соседней улице. Возможно, молодой врач сможет занять эту комнату.

Вначале Станкевич идет на биржу труда с письмом от главного врача губернской советской больницы№ 2 о готовности принять его на работу — в Рязани не хватает дипломированных медиков. Биржа труда утверждает направление и посылает нового «советского служащего» в горжилкомхоз, распределяющий жилье.

«А вот, я знаю, есть комната на Подгорной», — говорит там сотруднице Юрий, не упоминая, что это его собственный, родной с детства дом. Женщина, которой нравится этот молодой человек, рада ему помочь: через пятнадцать минут подписанный начальником конторы ордер уже лежит у Станкевича в кармане. Вместе с ним лежит карточка на дрова — по второй категории, то есть немного поменьше, чем у нового советского начальства.

Оказывается, что воду теперь надо носить из уличной колонки: несмотря на то, что отец провел в дом водопровод еще в 1914-м, трубы в доме лопнули во время холодной зимы 1919 года. А владелец дома, то есть, жилкомхоз, не хочет ничего ремонтировать.

Хорошо, что электричество подается бесперебойно. Юрий втаскивает свои вещи в комнату размером чуть больше, чем у отца с матерью, достает из чемодана книги, садится за стол и включает лампу.

Расселение в бараки

Барачные дома, представляющие собой экономичное жильё, изначально предназначенное для временного проживания, начали строить в Рязани ещё до революции 1917 года. Владельцы предприятий, привлекавшие рабочую силу из сельской местности, остро нуждались в недорогих жилых помещениях для своих сотрудников.

Массовое строительство бараков развернулось уже в советский период. Например, в 1938–1939 годах в пригородном селе Борки появились двухэтажные бараки для работников шпалопропиточного завода.

На улице Затинной сохранились послевоенные бараки судоремонтного завода. А на улице Новослободской, напротив исторического здания присутственных мест (позже фабричный комплекс «Рязаньвест»), вплоть до второго десятилетия XXI века стояли двухэтажные «временные» бараки, в которых проживали рязанцы, оставшиеся без крова после немецких авианалётов в 1941–1942 годах.

Общежития и временные бараки оставались основным видом жилья для сельских мигрантов, работавших на промышленных предприятиях, вплоть до начала массового строительства отдельных квартир в 1950-е годы, когда началась индустриализация страны.

Уровень комфорта в разных бараках значительно варьировался. В некоторых туалет находился прямо на улице, тогда как в других он был внутри помещения. Иногда бараки делились на отдельные квартиры, состоящие из двух-трёх комнат. Именно в таком бараке на улице 1-й Касимовской проезд (сейчас улица Урицкого) в 1950-х годах жил учитель физики и писатель Александр Солженицын. Здесь отсутствовали общие туалеты и ванные комнаты, а также длинные коридоры, по которым любили кататься на велосипедах дети.

Первоначально такие жилые помещения отапливались с помощью печей, установленных в каждой секции — четыре комнаты или две квартиры обогревались одной печью. Позднее большинство бараков было переведено на центральное отопление с использованием труб и радиаторов.

Входы в бараки традиционно устраивались посередине фасада через тамбуры, выполняющие функцию подъездов. За этими тамбурами находилась общая кухня, которая зимой служила также местом для сушки белья. Плиты работали на дровах и угле. Рядом с кухнями размещались раковины для умывания и мытья посуды. Слева и справа от кухни отходили два коридора с дверьми в отдельные комнаты.

О таких бараках и коммунальных квартирах Владимир Высоцкий пел:

«Все жили вровень, скромно так — система коридорная:

На тридцать восемь комнаток — всего одна уборная...»