Съёмное жильё

Конец XVIII века ознаменовался появлением в Рязани домов, предназначенных специально для аренды. В течение XIX века количество таких домов неуклонно возрастало, и эта тенденция развивалась в двух направлениях.

Во-первых, в жилье нуждались мелкие чиновники, чьи зарплаты не позволяли снимать целые дома, как это делал вице-губернатор Салтыков-Щедрин.

Во-вторых, в город стекались крестьяне, приезжавшие на заработки. Они снимали углы в чужих домах или ютились в перенаселённых бараках поблизости от промышленных предприятий. Владельцы заводов и землевладельцы начали строить жильё для своих работников, которое затем сдавали в аренду. На окраинах города строились бараки или традиционные избы, которые быстро наполнялись людьми.

Во второй половине XIX века в Рязани возникли целые районы бараков, хотя в основном они располагались не в самом городе, а в прилегающих слободах. Остатки таких районов можно увидеть на улице Безбожной в Троицкой слободе, на улицах Рыбацкая и Затинная в Рыбацкой слободе, в районе Касимовского шоссе в Кальной слободе и на улице Татарской у Лазаревского кладбища в Татарской слободе. Эти помещения представляли собой своеобразные общежития-ночлежки, где на каждого жителя приходилось по 2-3 квадратных метра площади.

Иногда это были «казармы» без личного пространства, а иногда — ночлежки с небольшими комнатами или закутками с деревянными нарами. Нары часто были простыми досками, без матрасов, и жильцам приходилось спать на них, подложив под голову верхнюю одежду. Комнатки или «казармы» обычно располагались по обе стороны коридора, который проходил вдоль всего здания.

Рабочий барак

На дворе июль 1904 года. Рабочий рязанского чугунолитейного завода Семен Коленцев собирается на смену. Сходил на улицу, умылся из жестяного умывальника, пожевал заготовленный стебель конского щавеля — говорят, для зубов полезно. Летом экономию дает то, что солнце всходит в четыре часа утра, так что в половине шестого не надо зажигать в комнате лампу и тратить керосин, который стоит 25 копеек за литр. Зарплата обрубщика в литейном цеху — 14 рублей в месяц, на нее живет и сам Семен, и его жена с детьми. 2 рубля 50 копеек платят они за комнатку в разгороженном перегородками бараке. Еще 2 рубля 40 копеек отдают домовладельцу на уголь для отопления — но это зимой, а сейчас на дворе жара.

Дети, Ваня и Аленка, пяти и трех лет, еще спят. Жена Коленцева, Мария, завтрак не готовит: у них в доме есть до выхода на работу не заведено. Зато собирает мужу еду на завод: заворачивает в узелок вареные картофелины, две горсти вареной гречки, кусочек сала. Сало прислал из деревни еще на Пасху брат Марии, но оно было хорошо просолено — и вот не испортилось даже летом.

На еду для семьи уходит большая часть заработка — жена это знает прекрасно, так как на расположенный неподалеку Молочный рынок ходит именно она. Мясо стоит 22 копейки за фунт, сахар 15 копеек, постное масло — 37 копеек. Самая экономная еда — это картошка: 4 копейки за фунт. Все подорожало весной, после начала японской войны. Видно, солдатам и мясо, и масло, и сахар отсылают. Неделю назад в Рязань даже император приезжал, уже второй раз за этот год — проводил смотры батальонов, отправляющихся на Дальний Восток.

Скоро сентябрь — надо будет заботиться о подготовке к зиме. И круп закупить, и картошки, и лука. Хорошо, что в полу в жилище Коленцевых есть небольшой погребок, куда можно все это завалить, потому что в комнате четыре на три аршина особенно мешков не понаставишь, да и дети развяжут и растащат.

А еще надо будет законопатить щели между обойными досками, промазать края оконных стекол внутри комнаты и снаружи, проложить между ними вату с ветошью. Семен берет из рук жены узелок и выходит из комнаты в коридор. Видно, как из соседних дверей выходят другие рабочие. Коленцевы слышали через тонкие стенки, как они собирались. Только из крайней комнаты, у Вуховатых, никто не выходит: Климента забрали в мае в солдаты и послали воевать с японцами. Жена, помыкавшись три недели, нанялась в пекарню, а там у нее смена в основном по ночам, так что скоро она уж домой придет, сына завтраком кормить...

Доходные дома и ночлежки

Доходные дома стали предшественниками современных многоэтажек. Их массовое строительство в крупнейших промышленных городах России началось в 1880-х годах.

Доходный дом, как правило, был многоэтажным (чаще всего двухэтажным), и жилые помещения на первом этаже считались более престижными, чем на верхних. Порой «третий этаж» располагался на чердаке, под крышей, где стояли кровати для жильцов, возвращавшихся домой после рабочего дня.

Здание гостиницы Штейртов (здание Росгвардии) на пересечении улиц Астраханской и Почтовой не всегда использовалось как гостиница. Оно было двухэтажным, принадлежало Алексею Васильевичу Чернавскому, и только в 1829 году его купили Варварины и переоборудовали в гостиницу.

До преобразования в гостиницу это был обычный доходный дом с квартирами, которые позже переделали в гостиничные номера.

Доходный дом меценатов Третьяковых на Левицкой улице (современная улица Радищева) сохранился до нашего времени. Он расположен напротив администрации Рязани.

Этот дом упоминается в воспоминаниях писателя Ивана Слёзкина, чьё семейство снимало квартиру в 1896 году, а позже приобрело участок и построило собственный дом. В советские времена в здании частично изменили планировку, но в целом оно осталось многоквартирным домом.

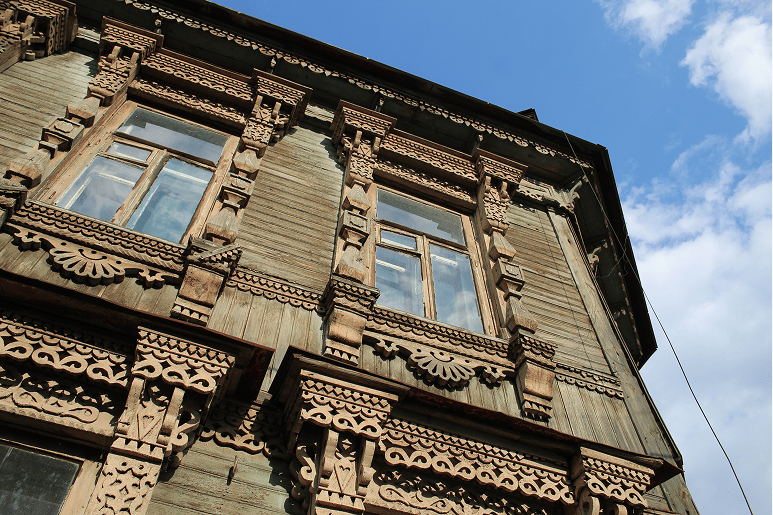

Доходный дом Овсянникова на Семинарской улице привлекает любителей деревянной резьбы. Это прекрасный образец русской архитектурной традиции, возведённый на рубеже XIX и XX веков. Интересен тот факт, что планировка этого дома уже предполагала деление этажей: от парадного входа на улице Семинарская лестница ведёт на второй этаж, а на первый этаж можно попасть только через крыльцо со двора.

Такое же разделение этажей можно было наблюдать в жилом доме XIX века на улице Баженова (территория психиатрической больницы).

Доходный дом Ивана Морозова на Николо-Дворянской улице был построен в XX веке в стиле модерн. Его внутренняя структура напоминает «гостиницу», то есть индивидуальные комнаты, хотя в нём есть общие пространства. Позже здание было перепланировано, и сейчас оно служит офисом Министерства культуры Рязанской области.

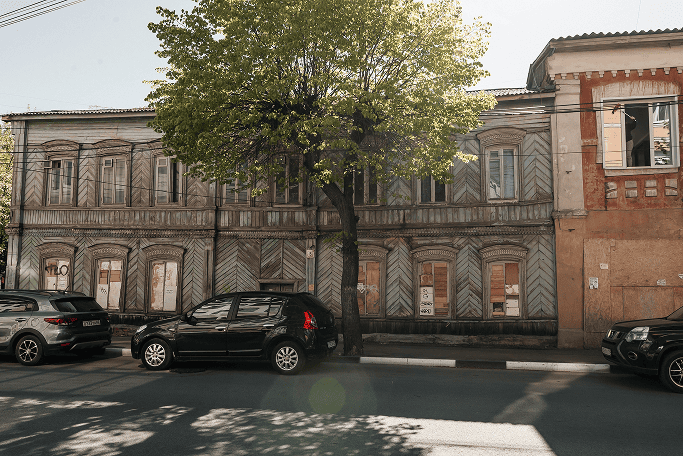

Два двухэтажных деревянных доходных дома на улице Дворянской (современная улица Полонского) построил разбогатевший крестьянин Богачев. Эти дома до сих пор используются как жилые помещения и офисы (вход со двора). Их планировка проста: проходной подъезд, длинные коридоры и комнаты по обе стороны.

И все-таки типовые дома, многократно повторявшиеся на просторах Российской империи, существовали повсеместно. Так, угловой дом на улице Горького, 19 (на перекрестке с улицей Введенской), где на первом этаже располагались торговые лавки, а на втором — жилые помещения, встречается и в других губернских городах. К примеру, аналогичный дом можно найти на углу двух улиц даже в белорусском Пинске!

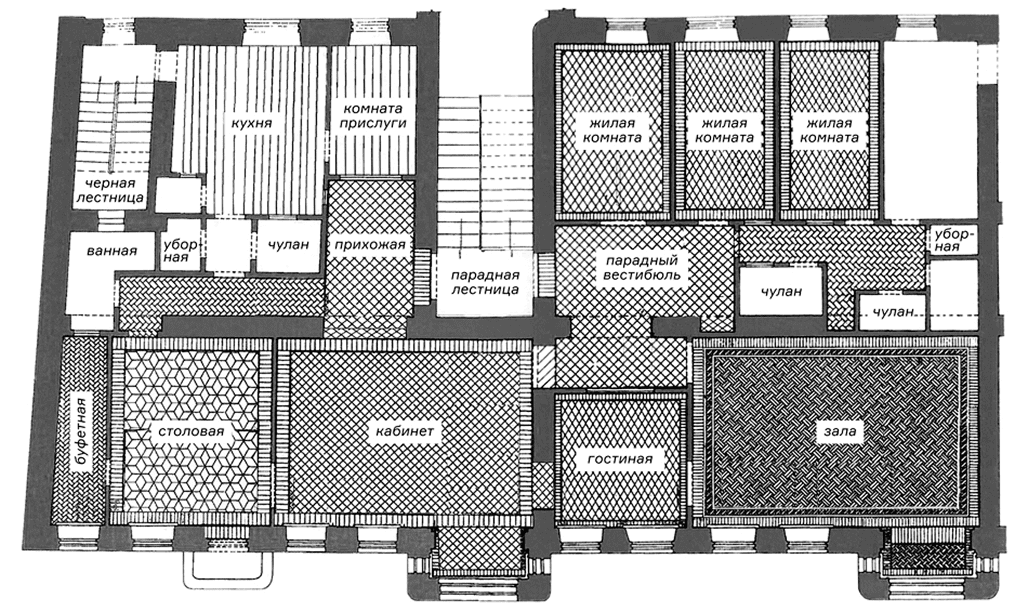

Доходные дома часто строились по периметру кварталов, выходя фасадом на улицу, а внутри уходили во дворы, иногда поворачивая под разными углами. В Рязани можно было снять дорогие квартиры, состоявшие из шести-семи комнат.

Чаще всего такие квартиры арендовали чиновники или преподаватели со средним уровнем дохода (хотя, например, ссыльный в Рязань столичный преподаватель истории, будущий министр иностранных дел Павел Милюков, всё же снимал дом с садом).

Стоимость аренды для самых обеспеченных составляла 50 копеек в день. За эти деньги жильцу предоставлялся сервис горничной, лакея, коридорного. «Чистые» жильцы получали завтрак, ежедневную уборку и чистку одежды.

На верхних этажах и мансардах проживали студенты-разночинцы, отставные нижние военные чины, извозчики, приказчики, уличные торговцы, а порой и криминальные элементы. В каждой «клетушке» были кровать и табурет, иногда — шкафчик или тумбочка, лавка, небольшой стол. Питание происходило за общим столом, на печке кипятили воду и готовили еду. Там же стирали и сушили бельё.

Для временных постояльцев стоимость аренды маленькой комнаты начиналась от десяти копеек в сутки без питания и уборки (в Москве аренда стоила вдвое дороже). На эти деньги можно было пообедать в трактире.

«Звездные» постояльцы

Особняк на пересечении улиц Астраханской (ныне Ленина) и Николо-Дворянской, расположенный на берегу реки Лыбедь, был построен в 1810-х годах для коллежского асессора Друкорта. В его владении находились флигель для прислуги, хозяйственный сарай, баня и небольшой садик.

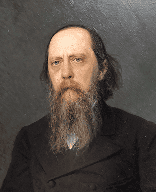

В середине XIX века дом приобрел купец Морозов. В 1858 году здание выкупило государство для проживания нового рязанского вице-губернатора Михаила Салтыкова-Щедрина, известного своим литературным творчеством. Писатель-чиновник проживал в нем чуть более двух лет.

Первоначально строение было выполнено в стиле позднего классицизма по проекту архитектора Шеина и украшено выходящими на улицу ложными арками и фронтоном. Изначально это было одноэтажное здание, но с антресолями, напоминающими чердак. В середине XIX века к дому добавили пониженную пристройку, а в середине XX века его продлили вдоль улицы, «съев» часть сада.

Сам Салтыков-Щедрин, как и его друзья, практически не упоминали о его рязанском жилище. Возможно, это связано с тем, что пребывание в Рязани было вынужденным и кратковременным эпизодом в его жизни.

В 1895 году молодой еврей из польского города Лодзь, который тогда входил в состав Российской империи, Максимилиан Факторович переехал в Рязань. Он недавно завершил службу в армии, где четыре года проработал фельдшером.

Несмотря на ограничение для евреев жить восточнее определенной «черты оседлости», Факторович смог переехать в Рязань, так как имел медицинское образование и военную службу за плечами.

Факторович открыл в доме 48 на улице Соборной собственный магазин, где продавал товары для театра и модниц: румян, крема, парфюмерию и парики. Большая часть товаров производилась непосредственно в Рязани самим предпринимателем и его работниками.

Он жил на втором этаже того же дома, имея четырёхкомнатную квартиру. Через некоторое время он женился на местной жительнице, Эстер Розе (при рождении Лизе Смоллер), утверждая, что она приехала из Москвы или Польши, хотя на самом деле родилась в Рязани. У пары родились трое детей: Фред, Цецилия (Сесилия) и Дэвид (Давид) Факторовичи.

Впоследствии Факторович эмигрировал в США, где с 1915 года работал с актрисами в Голливуде. Сегодня бренд Max Factor известен во всём мире.

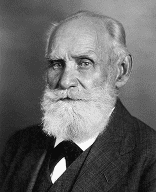

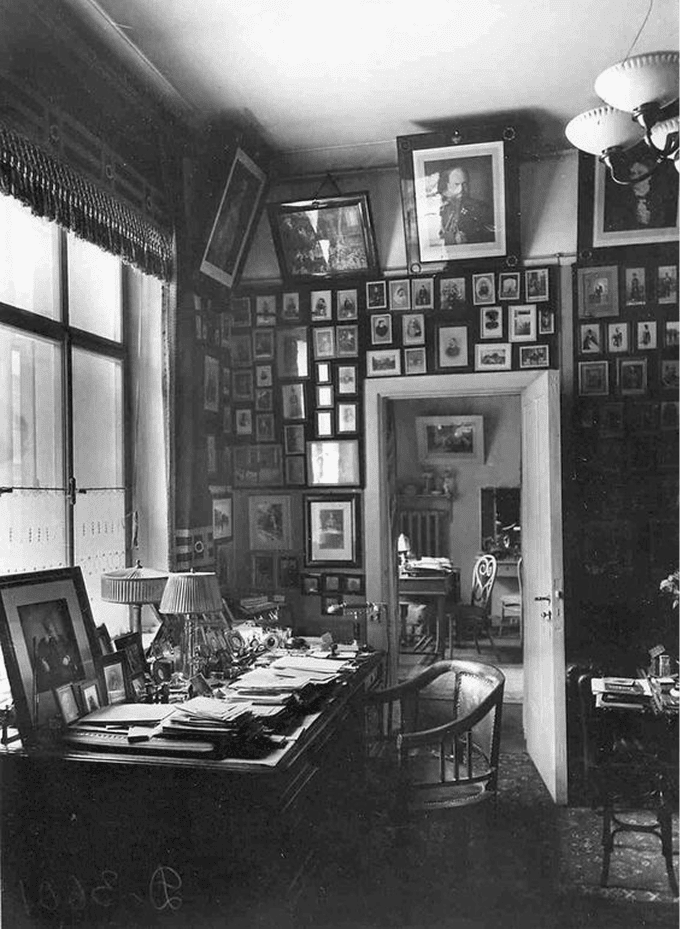

Известный российский ученый, первый Нобелевский лауреат Иван Павлов родился и провел значительную часть своей жизни в родительском доме на улице Никольской (позднее улица Карла Маркса, а сейчас Павлова). Сейчас в этом доме функционирует его музей.

Когда его родители умерли, дом перешел к его сестре и ее мужу. Советская власть дважды пыталась «уплотнить» семью, поселив в большой двухэтажный особняк посторонних людей. Несмотря на вмешательство Павлова, его сестра и ее муж все же покинули дом в 1927 году, а дом превратился в коммунальную квартиру.

Павлов приезжал в Рязань в 1935 году и посетил свой бывший дом, где ему предложили чай с вареньем. Музей Ивана Павлова был создан в 1947 году, спустя 100 лет после рождения ученого. Постепенно его жители были выселены из основного здания, а позже и из флигеля.

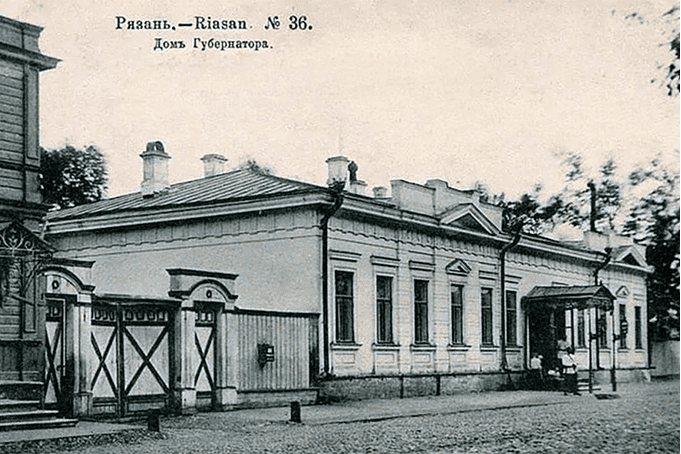

Последний рязанский губернатор перед революцией 1917 года жил и работал в своей официальной резиденции на улице Мальковской (ныне ул. Свободы). Этот дом был построен специально для размещения губернаторов.

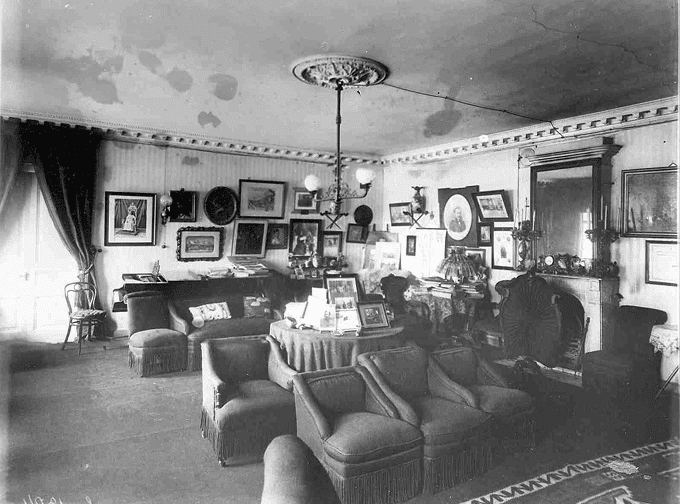

Здание возводили в 1870-е годы под руководством младшего архитектора Никитина, инженера Вейса и купца Щеголева, а завершили строительство в 1876 году. В 1885 году губернский архитектор Войницкий разработал проект очередной перестройки губернаторской резиденции. В сопроводительной записке он отметил, что «...все службы размещены сейчас на двух дворах, разделённых садом». Так, второй дом, расположенный рядом, был предназначен для обслуживающего персонала.

К концу 1880-х годов резиденция включала кухню в отдельном флигеле во дворе, помещение для прислуги и сарай. Вдоль одной из стен, выходящих во двор, протянулась неотапливаемая терраса.

Весной 1917 года губернатор был снят с должности. Просидев несколько недель в тюрьме, он уехал с семьей в Крым, а оттуда в эмиграцию в Стамбул. В здании, где он жил, разместились советы рабочих и солдатских депутатов, из-за чего бывшая резиденция получила название «Дом свободы». В 1988 году там открылся музей истории комсомольской организации, позднее — музей истории молодежного движения.