Застройка улицы Почтовой

В 1770-х годах единственной улицей, застроенной преимущественно каменными домами, была Почтовая улица. Архитектурный ансамбль той эпохи частично сохранился до наших дней. Здесь преобладали купеческие дома, так как улица привлекала внимание торговцев, которые начали возводить свои каменные особняки. На первых этажах зданий обычно располагались лавки и магазины, а на вторых — конторы и жилые квартиры.

Своё название улица получила благодаря почтовому отделению, открытому здесь в 1782 году. Первоначально Почтовый двор включал комнаты для почтальонов, но в ходе реконструкции 1841–1844 годов этот флигель был разобран.

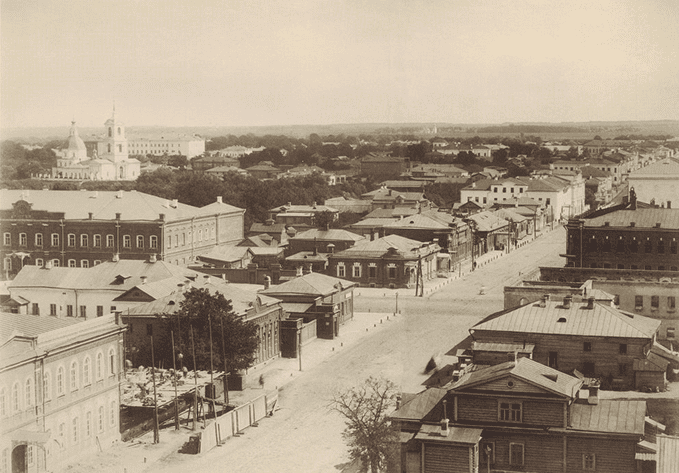

Каменное строительство постепенно охватывало и другие улицы, такие как Соборная, Краснорядская и Горшечная (ныне улица Кольцова), но между каменными зданиями ещё долго сохранялись деревянные особняки.

Пожары в деревянной Рязани

Рязань на протяжении многих веков оставалась преимущественно деревянным городом. Даже когда местные мастера освоили производство кирпичей и использование скрепляющих растворов, каменными оставались только церкви. Великие князья Рязани вплоть до конца княжества проживали в деревянном тереме, а современный Дворец Олега был возведён лишь в XVII веке архиепископами.

Вечером 17 июня 1837 года в центре Рязани произошёл разрушительный пожар, уничтоживший несколько улиц вокруг Ново-Базарной или Хлебной площади (позже известной как площадь Ленина). Огонь затронул даже Хлебные ряды, ныне известные как Торговые ряды на улицах Краснорядской и Кольцова. Этот пожар стал настоящим потрясением для местных жителей, отразившись в отчетах рязанского губернатора Владимира Прокоповича-Антонского и запечатлённый на картине местного художника Михаила Бровкина.

Такие пожары не были редкостью. Летописи свидетельствуют о крупном пожаре в 1494 году, когда «сгорел весь город Рязань», а колокола на колокольнях расплавились. В 1647 году «на Рязани был страшный пожар», а в 1748 году кто-то поджёг школу, вызвав пожар, охвативший две улицы.

После пожара 1837 года городские власти запретили строительство деревянных домов в центральной части города. Горожане получили чёткий наказ: если хотят жить недалеко от Кремля, присутственных мест и главной торговой площади, необходимо вкладываться в строительство из камня или кирпича.

Сегодня список памятников деревянного зодчества в Рязани включает почти 200 объектов, но большинство из них построены в XIX–XX веках. Лишь немногие сохранившиеся постройки позволяют представить облик города времён Петра I или Екатерины II.

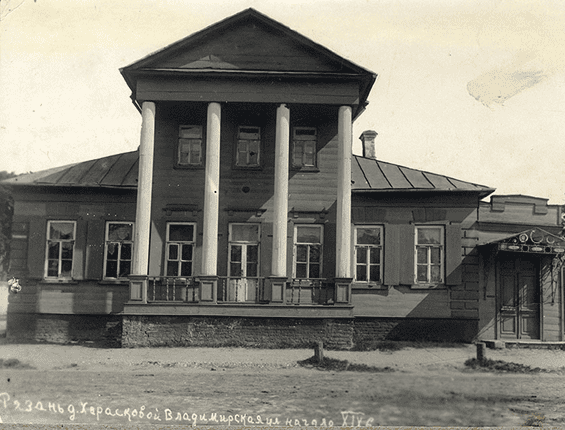

Деревянные усадьбы и стиль ампир

В 1805 году дворянин Фёдор Серов построил на Воскресенской площади (ныне площадь Свободы) свой дом в стиле ампир с классическим фронтоном и четырьмя деревянными колоннами. Впоследствии дом перешёл в собственность семьи родственников скопинского священника Хераскова и стал известен как «дом Херасковых». Некоторые учёные считают, что такие дома были типичными для Рязани до середины XIX века. Когда мода изменилась, многие владельцы перестроили фасады своих домов.

Деревянные усадебные дома имели одну большую комнату, примыкающую к фасаду, которая играла роль главной гостиной, а позади неё располагались спальни, кухни, служебные помещения и кладовые.

Купеческий дом

Рязанский купец Никифор Ерошкин возвращается к себе домой. По весеннему времени дороги в городе развезло, из Астраханской части в Московскую можно проехать всего по двум мостам. После поворота с Астраханской экипаж Никифора Петровича останавливается возле Почтового двора: там нужно забрать корреспонденцию. Она и вправду пришла — партнеры из Москвы и далекого Бобруйска написали письма с указанием, какие подряды объявило военное ведомство.

Ну, вот и родной дом, построенный еще отцом в 1771, «чумном» году. С улицы вроде небольшой, три окна, первый этаж кирпичный, второй деревянный, две печки — в господской квартире и у прислуги. А во двор дом уходит на тридцать полных саженей: за кухней комнаты приказчика, конюха, да семьи мещан Прохоровых — форейтора, как недавно стали по-модному называть кучеров, его жены-кухарки и дочери-поломойки.

Жалеет хозяин дома, что не дворянин: те привозят из деревень в город молодых крепостных, которых работают на господ бесплатно. А купцам душами владеть нельзя — значит, приходится прислугу нанимать за деньги.

После жилья прислуги идут домашние кладовые, отдельные и от амбаров, стоящих по другую сторону двора, и от тех кладовых, что в каменном первом этаже — те предназначены не для продовольствия или хозяйственной мелочи, а для товаров.

У других рязанских купцов в первом этаже дома часто бывает лавка для торговли. Но у Никифора Петровича торговля оптовая, поэтому ему важно не удобство приема мелких покупателей, а удобство перегрузки целых возов. Для этого из кирпичного цоколя проделаны окна с выдвижными лотками — чтобы мешки ящики подавать.

У Ерошкина большая семья: жена, четверо сыновей, выживших из восьми родившихся детей, да сестра-вдова, не пожелавшая больше выходить замуж, со своей дочерью-сиротой. В доме крутится еще молодой человек, сын касимовского купца Пустовалова, отданный отцом в учение. Тоже просит себе комнату, хотя Никифор Петрович хорошо знает: отец снимает ему комнату на Болдыревской улице.

Завтра к Ерошкиным придет мастер Анисимов с Мясницкой — чинить крышу. Этой зимой во время оттепелей над комнатами прислуги она начала протекать. Пришлось каждый день чистить снег, падающий на тесовую кровлю. Но сейчас-то апрель, уже тепло...

Не дом, а дворец

Некоторые из первых каменных домов в Рязани больше походили на дворцы. Одним из ярких примеров является дом Гаврилы Рюмина, который впоследствии стал художественным музеем. Расположенный на окраине города, неподалеку от оврага с ручьём, хозяева дворца превратили этот участок в приусадебный парк, известный сегодня как Нижний городской сад.

Интерьеры дворца Рюмина поражают своей роскошью: общая площадь составляет 4000 квадратных метров, а вдоль фасада проходит анфилада комнат, соединённых друг с другом дверьми. Среди этих помещений были приёмные залы, комнаты для развлечений, столовые и спальни. Благодаря такой планировке, в 1833 году дворец легко переоборудовали под Благородный пансион, куда его передал сын первого владельца, Николай Рюмин. Залы стали классами, а спальни учеников остались на тех же местах.

Рязанский «купеческий стиль»

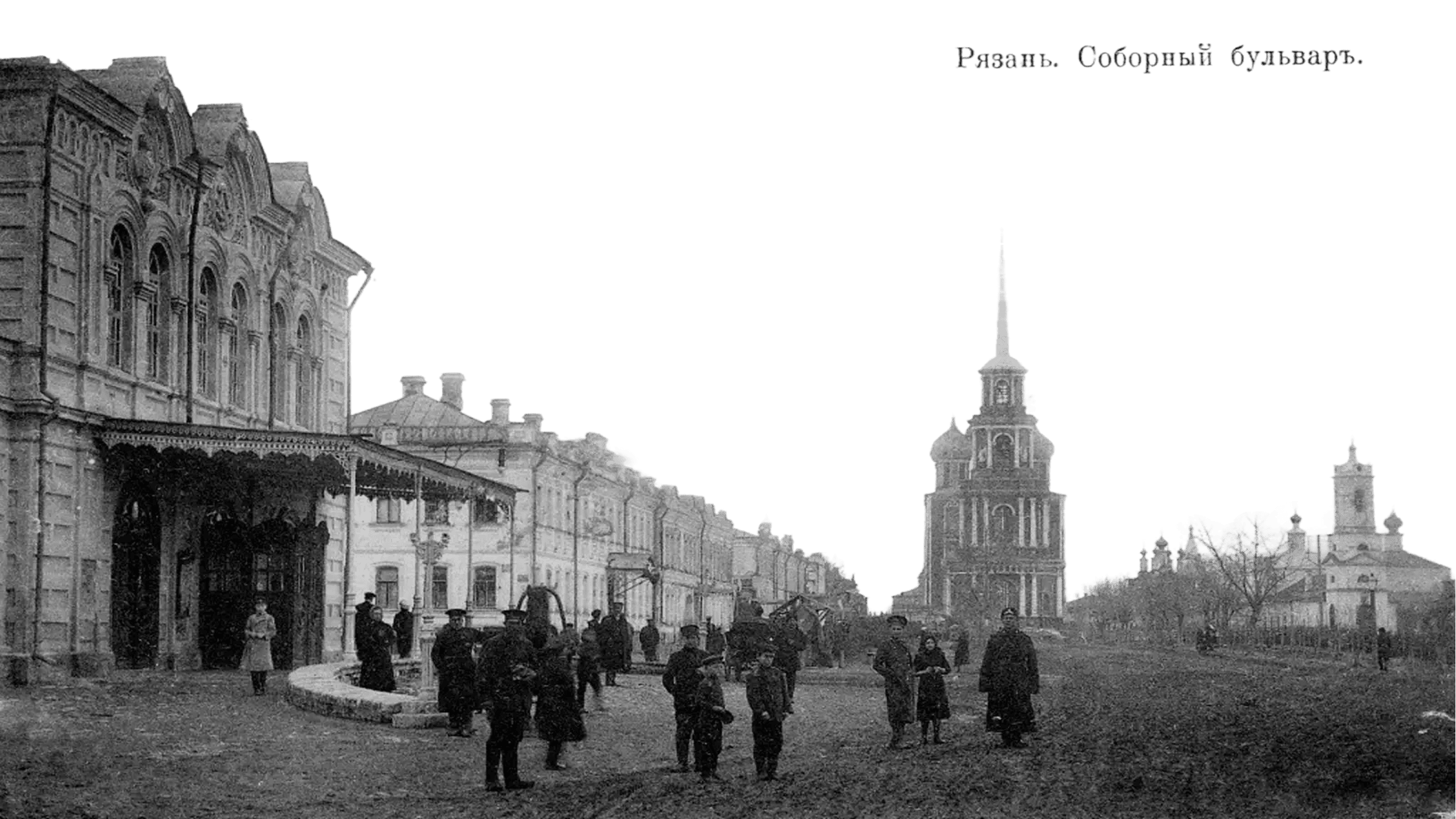

К началу XIX века каменные дома уже украшали улицы Соборную и Почтовую. Сегодня их можно увидеть на фотографиях прошлых лет или осмотреть здания гимназии № 2 или аптеки № 3.

Дом, в котором сейчас располагается гимназия № 2, начал строиться в конце XVIII века при купце Иване Анурове. Завершённый вид с двумя корпусами, выходящими на соседние улицы (Соборную и Болдыревскую), он приобрёл при миллионере и меценате Петре Мальшине и его дочери Марии, вышедшей замуж за генерала Купреянова. Мария планировала сдавать здание под квартиры для чиновников, но в 1831 году духовная семинария выкупила его под своё училище.

Те, кто побывал в гимназии № 2 или видел советский сериал о будущем нобелевском лауреате Иване Павлове, который учился там, наверняка запомнили просторные классы, в которые ведут двери из коридора. Эти помещения когда-то были жилыми комнатами, принадлежавшими богатым людям, где могли бы разместиться семьи должностных лиц, если бы здание не превратили в учебное заведение.

Одноэтажный дом № 9 на Соборной улице, окружённый высоким забором, первоначально принадлежал семье Вердеревских, а затем перешёл к Барбе. Изначально постройки усадьбы были деревянными, но к концу XIX века их перестроили в каменные. В этом доме не только жили, но и вели торговлю, продавая швейные машины и книги, как видно на старых фотографиях с вывесками.

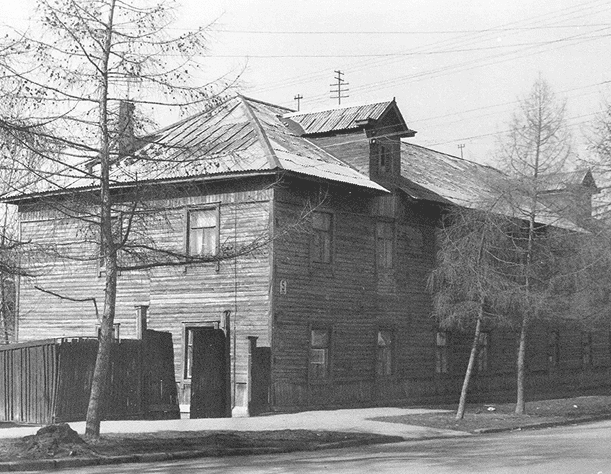

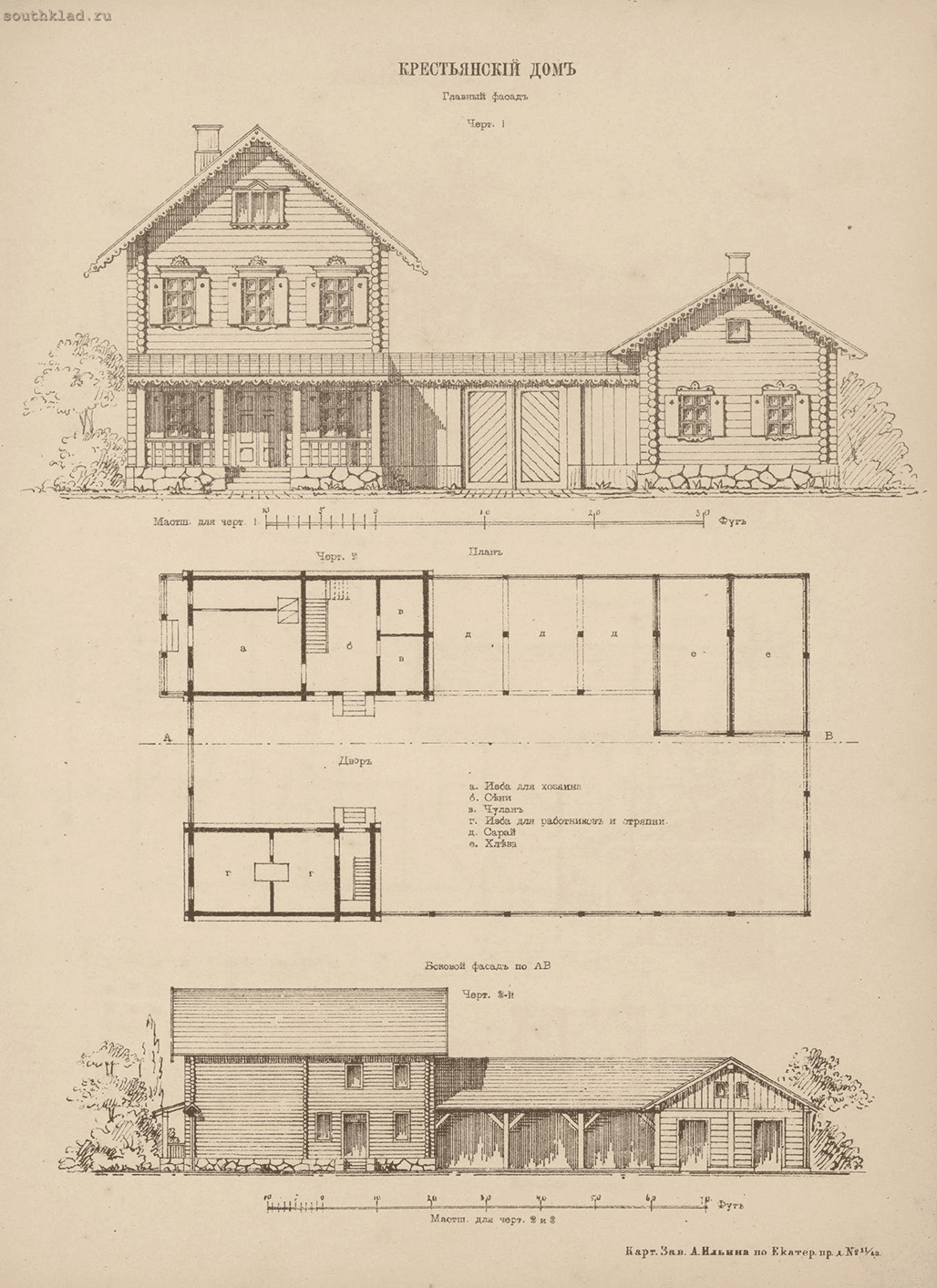

На другой стороне Соборной улицы, между городским драматическим театром и поворотом на улицу Семинарскую, стоял целый ряд купеческих домов. Многие из них были построены в так называемом «полукаменном стиле»: фундамент с подвалом и первый, цокольный этаж с хозяйственными помещениями и складами были выполнены из кирпича, а второй этаж, предназначенный для жилья, — из дерева.

Если дом был достаточно большим, на первом этаже могли располагаться магазин или лавка. Торговля велась через окна, а если имелся вход с улицы, покупатели допускались внутрь.

Кирпичный первый этаж обеспечивал дополнительную прочность и защиту от пожаров, хотя огонь всё равно мог перекидываться с одного деревянного этажа на другой. На крышах домов нередко устанавливали сорокаведёрные (более 400 литров) бочки с водой на случай пожара у соседей.

В центре первого этажа располагалась большая печь, которую топила прислуга, а вверх шли трубы, распределяющие тепло по всему дому. Подобные дома были характерны для небольших городов центральной России, таких как Зарайск и Сапожок, где купеческие дома сохранились до сих пор. В самой Рязани такие строения можно было встретить не только на Соборной, но и на Владимирской (улица Свободы), а также на Вокзальной улице, где последние из них снесли уже в XXI веке. После выселения купцов в этих домах устраивали общежития для рабочих.

Крыши «полукаменных» купеческих домов часто покрывали железом, что подчёркивало богатство владельцев. Дома обычно вытягивались перпендикулярно улице, во двор, и эта сторона была значительно длиннее.

«Дом Любомудрова»: пример «полукаменных» домов

Здание на улице Новослободской, 10, известное как «Дом Любомудрова», является ярким примером «полукаменного» стиля строительства, характерного для рязанских купеческих домов. Сейчас оно находится в аварийном состоянии, усугубленном пожаром в начале XXI века несмотря на то, что в конце прошлого века дом был в хорошем состоянии. Кирпичный цокольный этаж использовался жителями для хранения вещей, а деревянная лестница вела наверх.

Историческое исследование показывает, что раньше внутреннее устройство дома было иным. Высокий полуподвал с сомкнутыми сводами был жилым, имел отдельный вход со двора. Основной этаж состоял из трёх комнат, соединённых анфиладами, с окнами, выходящими на улицу. Хозяйственные помещения имели окна, обращённые во двор. Лестница и парадные сени были устроены отдельно.

Деревянные дома бедноты

Деревянные дома рязанской бедноты, разбросанные по пригородным слободам (Ямской, Троицкой, Рыбацкой, Кальной), мало чем отличались от сельских изб. Остатки этих бревенчатых строений, зачастую необшитых досками, можно было видеть ещё 30-40 лет назад на улицах Садовой, Затинной, Рыбацкой.

Практически ни в одном из деревянных домов Рязани не было элементарных удобств. Воду носили из колодцев или приобретали у водовозов, а бытовые отходы сливали в ближайшие овраги. С появлением первых многоквартирных домов проблема утилизации отходов станет острой для городских властей.

Численность населения Рязани

Рост численности населения Рязани шёл медленными темпами по сравнению с другими губернскими центрами Российской империи, но оставался заметным для местных властей.

Сохранившиеся в Рязани жилые памятники деревянного зодчества

В Рязани сохранилось около 200 жилых памятников деревянного зодчества, которые являются свидетелями прошлого. Однако современное общество воспринимает их как пережиток прошлого, и немногие готовы жить в таких домах или заниматься их реставрацией. Время от времени эти здания попадают в списки на расселение, и, оставшись пустующими, некоторые из них сгорают в результате несчастных случаев.

Такая судьба постигла, например,

- дом писательниц Хвощинских на ул. Семинарской, 10.

- дом священника Любомудрова на ул. Новослободской, 10.

Остатки этих зданий еще стоят.

В то же время разобраны полностью, а территория заново застроена у домов:

- на Кремлевскому валу, 9;

- на перекрестке улиц Горького и Право-Лыбедской;

- на перекрестке улиц Горького и Свободы.

Деревянными памятниками, которые часто показывают сегодня туристам, являются:

- дом Алексея Овсянникова — улица Семинарская, 14.

- дом городского головы Николая Родзевича — улица Свободы, 65.

- дом мецената Павла Третьякова — улица Радищева, 45.

- доходный дом застройщика Чернавского — улица Радищева, 49.

- дом путешественника Лаврентия Загоскина — улица Вознесенская, 64.

- дом мещанина Лаврова — улица Вознесенская, 55.

- городская усадьба Попова — улица Щедрина, 19, 21, 23.

- дом железнодорожного чиновника Александрова — улица Свободы, 39.

- доходный дом, в котором жил К. Цилолковский — улица Вознесенская, 40.

- дом Алабина — улица Щедрина, 54.

- городская усадьба предпринимательницы Козловой — ул. Пожалостина, 5.

- дом купца Михаила Селиванова — Первомайский проспект, 19.