Советский уровень комфорта

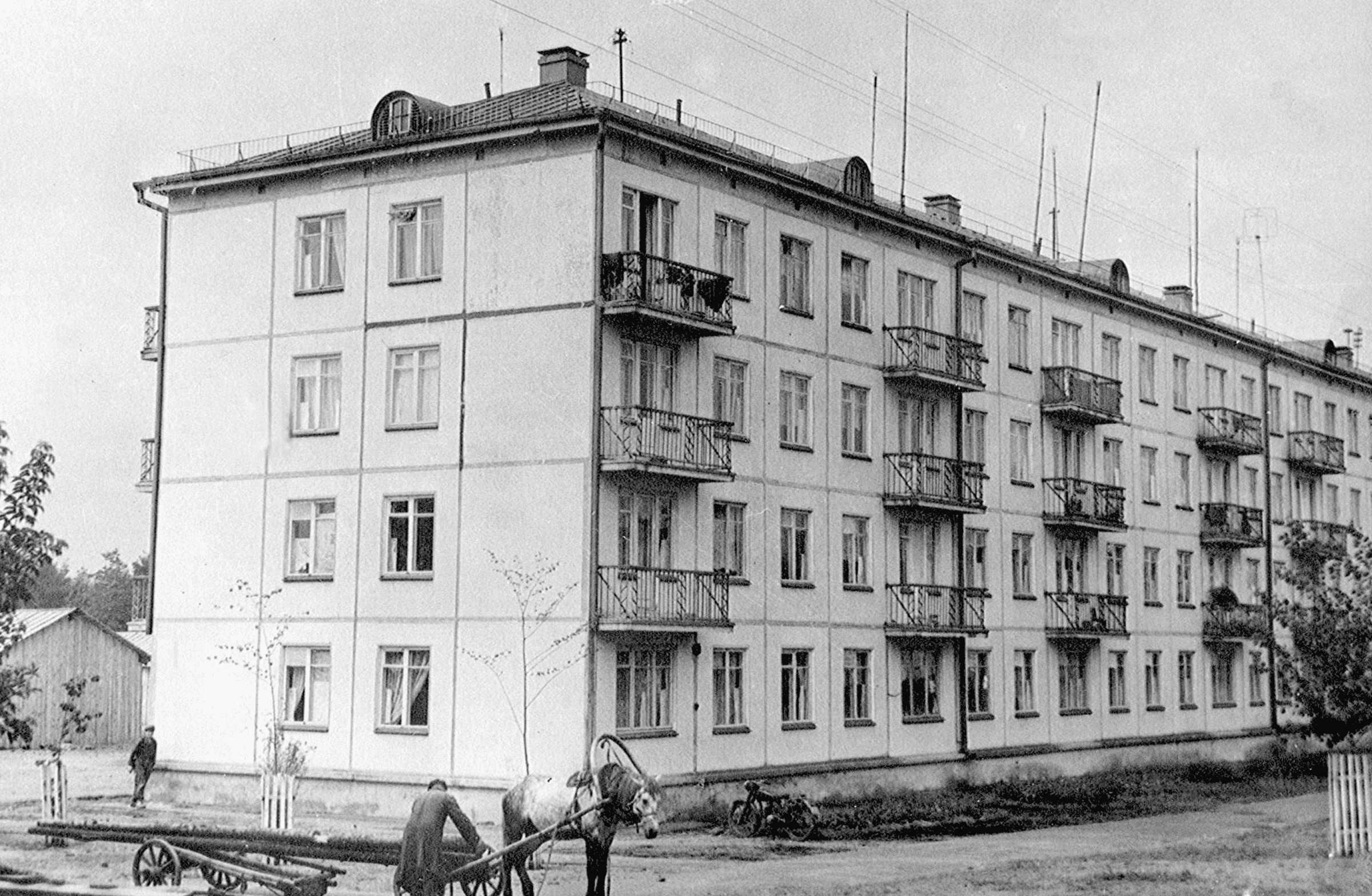

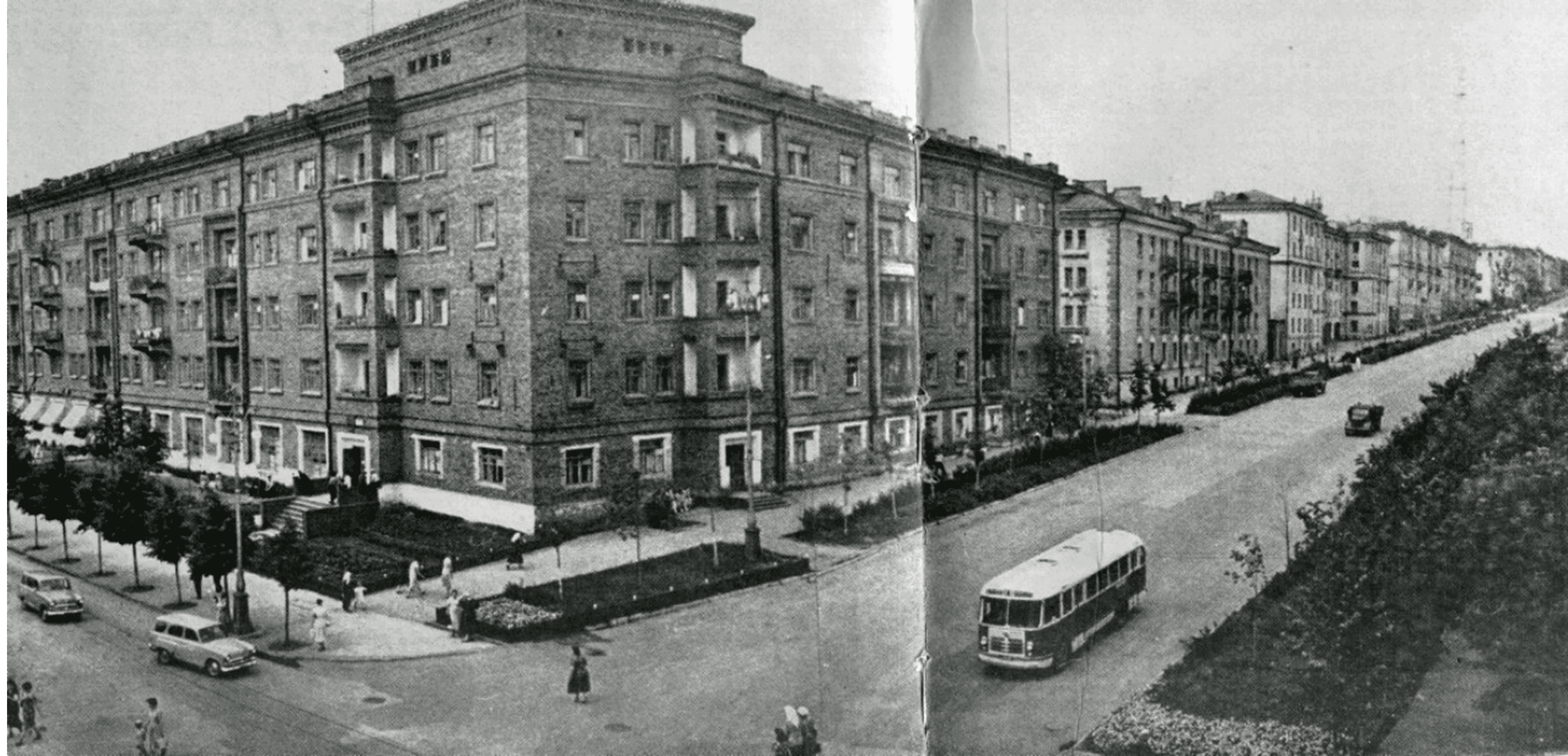

Термин «сталинский дом» или «сталинка» применялся для обозначения жилья, построенного начиная с середины 1930-х годов. Интересно, что само это понятие стало популярным позже, уже в эпоху «хрущёвок» и «брежневок», когда подобные здания с декоративными фасадами уже не строились.

Первые дома этого типа появились в Рязани во время II пятилетки (1933–1937 годы). Тогда правящая партия ВКП(б) выдвинула задачу «решительного улучшения всего жилищного и коммунального дела в СССР».

На первом этапе государство испытывало нехватку средств, поэтому на проспекте Красной Армии (нынешний Первомайский проспект) началось возведение первых кооперативных домов. Кооператив, созданный в 1926 году, носил имя героя-машиниста Ухомского и назывался ЖАКТ (Жилищно-арендное кооперативное товарищество). Сегодня эти дома известны как «ухтомки» на остановке «Дом художника» (дома № 32, 34 и 40 на Первомайском проспекте). Строительство этих зданий шло с 1929 по 1935 год. Квартиры в них были преимущественно эконом-класса, часто коммунальные, хотя иногда встречались и отдельные.

Другим ярким примером является пятиэтажный 26-квартирный дом № 41 на улице Семинарской, построенный в 1936 году. Он имеет прочные кирпичные стены, но межэтажные перекрытия всё ещё выполнены из дерева. Качество строительства было настолько высоким, что к 2021 году износ дома (дом проходил капитальный ремонт) составлял всего 10%.

Архитекторы отмечают преимущества довоенных «сталинок»: толстые стены с отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией, большая площадь квартир — до 115 кв. м, просторные кухни, раздельные санузлы и высокие потолки свыше 3 метров.

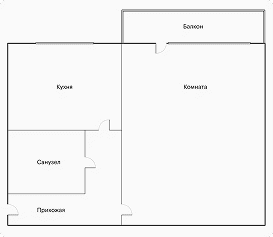

Типичная «сталинская» квартира того периода состояла из трёх-четырёх комнат, причём минимально возможное количество комнат составляло две. Комнаты могли быть как изолированными, так и проходными. Площадь двухкомнатных квартир колебалась от 44 до 70 кв. м, трёхкомнатных — от 57 до 85 кв. м, четырёхкомнатных — от 80 до 115 кв. м.

Поздние «сталинки», массово возводимые спустя десять лет после окончания войны, проектировались в соответствии со СНиПом (сводом норм и правил) 1954 года. Этот документ классифицировал все дома на три категории в зависимости от их долговечности, пожарной безопасности, уровня благоустройства и качества внутренней отделки.

Квартиры позднего «сталинского» периода обязательно включали жилые комнаты, кухню, прихожую, ванную или душевую, туалет, хозяйственное помещение площадью не менее 0,6 кв. м либо встроенные шкафы. Высота потолков в жилых комнатах должна была составлять минимум 3 метра (с 1958 года этот показатель уменьшили до 2,7 метра). Обязательными условиями были наличие центрального водоснабжения, канализации и отопления.

Только здания III класса могли проектироваться с печным отоплением, а также без канализации, но «с возможностью дальнейшего канализования». Есть также «сталинки» с домовой котельной в подвале — и сегодня их по Рязани выдает приставная кирпичная труба. Часто эта котельная обслуживала не один дом, а два-три соседних.

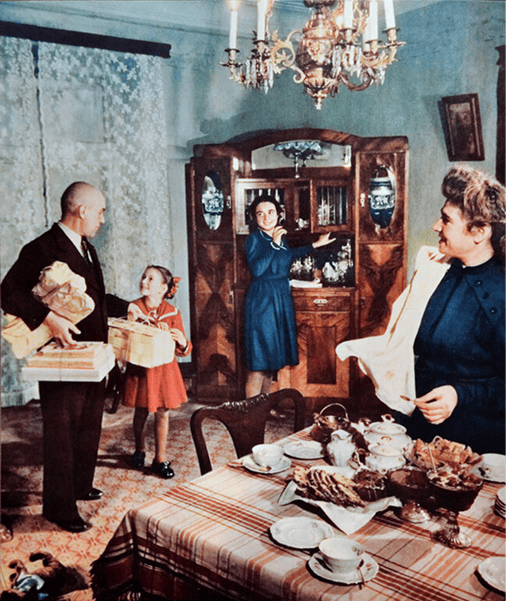

«Сталинки» разного класса называли «номенклатурными» (элитными, для партийных работников), «директорскими» (для руководителей на производстве) и «рядовыми». «Номенклатурные» дома имеют хорошую планировку с холлами на этажах и часто всего с двумя квартирами большой площади на лестничной клетке. Там кухни были просторными — не менее 10 кв. м, а санузлы раздельные и с отдельным углом в ванной для стирки. Комнаты достигали по площади 25-30 кв. м. На нижних этажах таких домов часто появлялись служебные квартиры для охраны и дворников.

Фасады имели отделку камнем, крупной керамической плиткой, декором в виде лепнины, горельефов и даже статуй. «Директорское жилье» имело менее богатый внешний декор, но в домах сохранялись помещения в первом этаже для магазинов. Здания этого типа возводились обычно в центре города, их можно встретить на улицах Есенина и Циолковского.

В «рядовых сталинках» селили передовиков производства и ценных специалистов. Там тоже был избыток 3-4-комнатных квартир, но значительное число их отводилось под коммунальное заселение. Площади комнат все еще превышали 10 кв. м каждая, но часто они были «проходными».

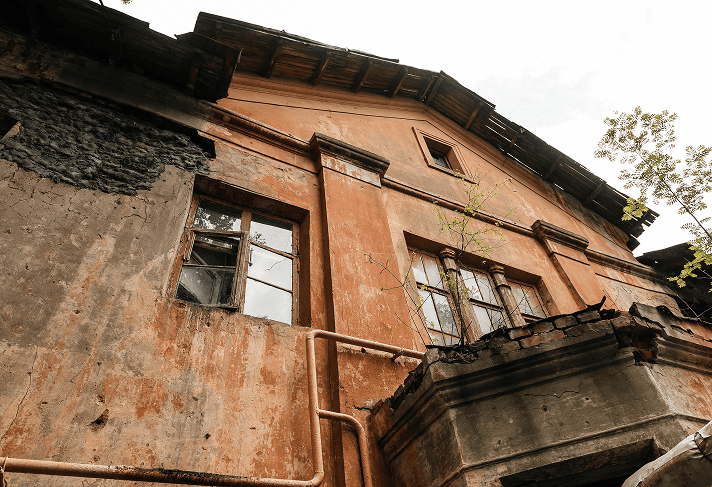

Иногда попадались «сталинки» в 2-3 этажа — в Рязани такие есть в старой части Горрощи. Там от 8 до 18 квартир, у них бывают общие балкончики на втором этаже или веранды на первом, стены не только из двух слоев кирпича с засыпкой между ними, но и из шлакоблоков. В них снова деревянные перекрытия и нет подвалов.

Из шлакоблоков построены старые дома в микрорайоне, который получил название Шлаковый.

Эпоха проектирования «сталинских» домов завершилась после принятия постановления «О борьбе с архитектурными излишествами» 1955 года, но фактическое строительство «сталинок» прекратилось только в 1961 году.

«...В старых квартирах, где есть свет,

Газ, телефон, горячая вода,

Радиоточка, пол — паркет,

Санузел раздельный, дом кирпичный,

Одна семья, две семьи, три семьи...

Много подсобных помещений,

Первый и последний не предлагать,

Рядом с метро, центр...»

Группа «Кино», песня «Бошетунмай»

Дома, которые построили рязанцам немецкие военнопленные

Первый лагерь для немецких военнопленных был создан в Рязани ещё в 1944 году, на территории современного посёлка Ворошиловка, где сейчас расположена исправительная колония. Второй лагерь появился в посёлке Приокский, между деревнями Дягилево, Недостоево и Канищево — там, где теперь находится Северо-Западная промышленная зона.

Труд пленных использовался на рязанских предприятиях, а также при расчистке разрушений после бомбардировок и строительстве жилья для оставшихся без крыши над головой рязанцев. В Приокском лагере немцы организовали работу лесопилки, кирпичного завода и растворобетонного узла, производивших строительные материалы.

Немецкими военнопленными в Рязани были построены:

- Двухэтажные дома с просторными квартирами для будущих работников станкостроительного завода вдоль улицы Октябрьской в посёлке Приокском;

- Дома на проезде Щедрина между улицей Щедрина и школой № 8;

- Третьи этажи ряда домов на центральных улицах Рязани;

- Временные дома барачного типа с каменными стенами и деревянными перекрытиями (один из них сохранился до наших дней на улице 1-я Линия);

- Некоторые инфраструктурные объекты, включая завершение строительства кинотеатра «Родина».

Каждому по квартире

«Хрущёвками» называют типовые многоквартирные дома, массово возводившиеся в Советском Союзе с конца 1950-х до 1980-х годов. Название связано с именем Никиты Хрущёва, который инициировал программу строительства доступного жилья для решения проблемы нехватки жилых площадей.

Отличительными чертами «хрущёвок» являются маленькие комнаты, низкие потолки и упрощённый дизайн, обусловленный экономией ресурсов и стремлением к максимальной функциональности. Из-за своей простоты и непритязательности они получили прозвище «хрущобы».

Несмотря на скромные размеры, каждое жилище в «хрущёвке» имело отдельную ванную комнату или хотя бы совмещённый санузел, обеспечивая своим жителям долгожданную приватность.

Основные характеристики «хрущёвок»: 5–9 этажей (реже до 12), высота потолков 2,45–2,50 метра, трёхкомнатные квартиры площадью не более 60 кв. м, кухни размером 5–8 кв. м, часто проходные, не изолированные комнаты. Нередко отсутствовала полноценная прихожая, вместо неё был узкий коридорчик с встроенным шкафом.

Стены домов изготавливались из силикатного кирпича или блоков (позднее панелей), часто с утеплителем из минеральной ваты или пенопласта. Полы делали из деревянных досок или покрывали линолеумом, уложенным на цементную стяжку.

Однокомнатные квартиры имели площадь 28–30 кв. м и окна только на одну сторону, что создавало определённые неудобства: кому-то не доставало солнечного света, другим приходилось постоянно закрывать шторы в солнечную погоду.

Площадь туалета редко превышала 2 кв. метра. Балконы в «хрущёвках» могли отличаться по размеру, но обычно были небольшими. Чаще всего их использовали не для отдыха, а для хранения вещей или сушки белья.

Переезд в городскую квартиру

Весной 1955 года семья Матвеевых из колхоза «Тихий Дон» переехала в Рязань, областной центр. Только через два года Данковский район переведут в новообразованную Липецкую область, а пока он входит в Рязанскую.

Сергей Матвеев отвоевал два года на фронте, да еще после Победы пришлось два года служить в Заполярье. После финансового техникума стал в своем колхозе бухгалтером. Женился на Ольге — учительнице, приехавшей к ним в райцентр по распределению. И едва появилась дочь Света, вызвали молодого отца в райком комсомола, где ему приходилось дважды выступать на конференциях по вопросам финансовой дисциплины. Сказали, что начальство его заметило — и рекомендовало перевести на службу в областной аппарат профсоюза.

Матвеевы не знали, радоваться или горевать: с одной стороны, повышение есть повышение, а с другой стороны — хозяйство, корова, куры, которых с собой не увезешь. Пришлось многое раздать по родственникам.

Из Данкова Сергей и Ольга добираются на перекладных до Ряжска, а оттуда едут поездом в Рязань. Перегрузка вещей, заколоченных в два больших ящика, поиски грузовика с водителем, который не прочь «подколымить» — все это приводит к тому, что по указанному адресу семья прибывает только на заходе солнца.

Вначале Станкевич идет на биржу труда с письмом от главного врача губернской советской больницы № 2 о готовности принять его на работу — в Рязани не хватает дипломированных медиков. Биржа труда утверждает направление и посылает нового «советского служащего» в горжилкомхоз, распределяющий жилье.

«Дом сталинский», — восхищенно смотрит Ольга на пятиэтажку с застекленными пролетами подъездной лестницы. Дворник, живущий в служебной квартире на первом этаже и выполняющий роль старшего по дому, выдает им с мужем ключи. Водитель грузовика с носильщиком за три сторублевки с портретом Ленина помогают поднять на третий этаж привезенный груз.

Они входят в дверь. Больше всех нравятся пустые комнаты дочери Светлане, она указывает рукой на высокий потолок и кричит, стараясь вызвать эхо. Родители тоже довольны. Две комнаты — гостиная и спальня, кухня с ванной, теплый туалет. В гостиной дверь двойная, распашная, со стеклами в каждой половинке.

«Был бы я начальником, мне еще бы кабинет выделили», — говорит Матвеев. «Еще дослужишься», — уверенно заявляет жена.

На кухне над мойкой и ванной — вентили кранов с надписью «Хол.» и «Гор.». В Данкове у них такого не было. У плиты на кухне стоит ведерко с углем. Газ в Рязани если где-то и используют, то еще баллонный. Только через два года первый жилой дом на Куйбышевском шоссе подключат к трубопроводному газоснабжению. Но пока что им и без этого ясно, что жизнь налаживается.

«Брежневки» и «улучшенки»

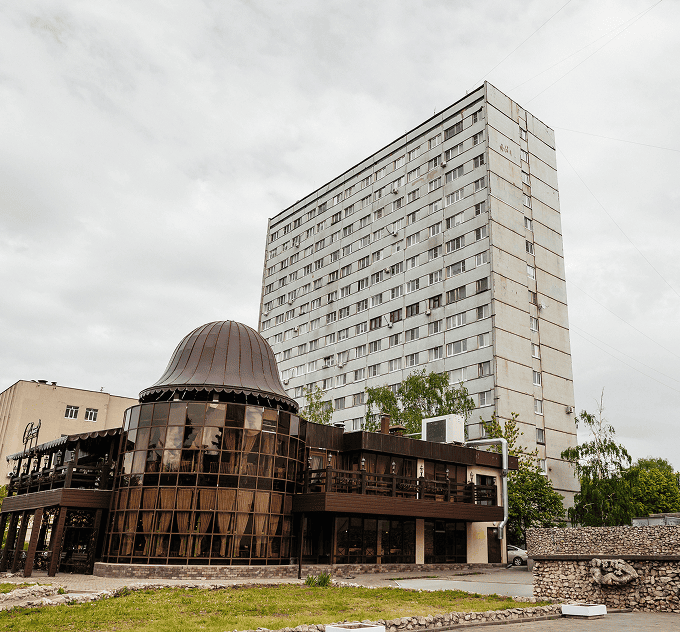

После тесных и малогабаритных «хрущёвок» «брежневки», строительство которых началось в 1964 году, воспринимались многими жителями Советского Союза как настоящий прорыв в комфорте и качестве жизни. Одно из первых изображений строительства «брежневок» в Рязани, выполненных из бетонных блоков, датируется 1965 годом и запечатлено на улице Фирсова. Эта фотография вошла в путеводитель по городу, выпущенный в 1966 году.

Сначала такие дома считались более комфортабельными и усовершенствованными версиями «хрущёвок». Со временем стало очевидно, что в город внедряются совершенно новые технологии.

Во-первых, «брежневки» строились либо из более прочного силикатного кирпича, либо из бетонных блоков и железобетонных панелей нового поколения. Самыми популярными стали пятиэтажные здания, но также строились девяти-, двенадцати- и шестнадцатиэтажные дома. На стыке 1970-х годов на улице Фирсова и Касимовском шоссе появились первые шестнадцатиэтажки.

В 1968 году в Рязани открылся домостроительный комбинат в посёлке Шлаковом, что позволило ускорить производство панелей для строительства жилых домов.

В «брежневках» улучшили теплоизоляцию и звукоизоляцию по сравнению с «хрущёвками». Как правило, между квартирами находились несущие стены. На одном лестничном пролёте могло располагаться от трёх до восьми квартир. Однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры стали немного просторнее, в большинстве случаев оборудовались балконом или лоджией. Практически во всех «брежневках» комнаты были изолированы друг от друга.

Панельная технология, однако, привела к проблемам с холодом в угловых комнатах (десятилетиями приходилось заделывать межпанельные швы, устанавливать дополнительные радиаторы или утеплять внешние стены) и плохой шумоизоляции между комнатами в пределах одной квартиры. Тем не менее, панели обеспечивали идеально ровные полы и потолки.

Среди преимуществ «брежневских» домов — наличие вентиляционных каналов в санузлах и кухнях с выходом на крышу. Крыши в таких домах плоские, покрытые рубероидом и битумом, а также оснащены системой водоотведения. Повреждение этой системы часто становится причиной протечек на верхних этажах.

Также стоит отметить кухни среднего размера — от 7 до 9 кв. м, где могла собираться вся семья на ужин. Окна в кухне обычно имели широкие подоконники. Высота потолков в квартирах составляла от 2,4 до 2,6 метров.

В последние годы существования СССР появились квартиры, называемые «улучшенками». Под этим термином обычно подразумеваются квартиры с компоновочными объёмно-планировочными элементами «серии КОПЭ».

Эти дома начали строить в Москве в 1980 году, а в Рязань проекты дошли к 1987–1988 годам. Самые популярные варианты — 12-, 16-, 18- и 22-этажные дома. Количество комнат в квартирах варьируется от одной до шести. Высота потолка в КОПЭ составляет 2,64 метра.

Часто квартиры в таких домах предоставляли работникам обкома и горкома КПСС.

Масштабное строительство жилых районов способствовало значительному увеличению численности населения, в основном за счёт переселенцев из сельской местности:

Этот строительный бум стал возможен благодаря совместным усилиям городского бюджета (управляемого с 1963 по 1986 год Надеждой Чумаковой) и крупных промышленных предприятий, таких как завод ТКПО, объединение сельхозмашин, «Красное знамя», нефтеперерабатывающий завод, «Рязцветмет», две ТЭЦ, керамический и кирпичный заводы, а чуть позже — заводы автоагрегатов и автоаппаратуры, кожзавод, несколько комбинатов железобетонных изделий и железнодорожное хозяйство.

На заключительном этапе социалистической экономики многие предприятия строили жильё на выделенных им участках. Так появились «нефтезаводской район на улице Березовой», «ЗИЛловская бровка в Дашково-Песочне», «кожзаводские дома в Недостоеве».

Коммунальный рай

Коммуналка, как тогда называли, в советские годы означала предоставление населению различных бытовых услуг, которые мы сегодня называем коммунальными. Эти услуги развивались в городе постепенно.

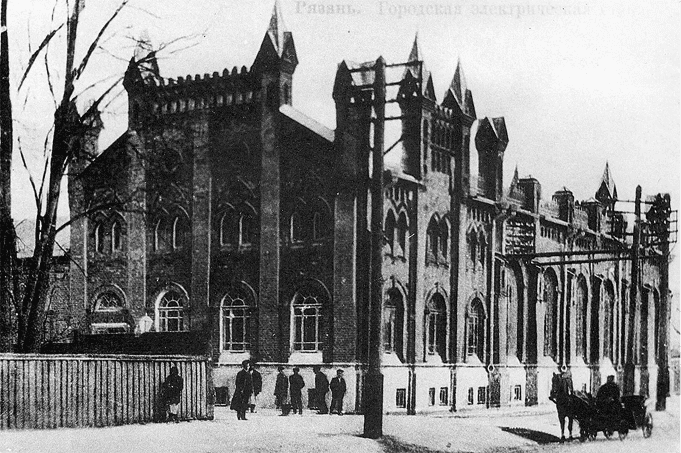

Электричество

Электрическое освещение начало появляться в частных домах, гостиницах и магазинах в 1890-е годы. Оно вырабатывалось дизель-генераторами или газом. Уличные фонари освещались керосином.

Первая городская электростанция была построена в 1911 году на улице Болдыревской (ныне улица Некрасова). Впоследствии это здание превратилось в хлебозавод № 1, а сегодня оно используется как площадка для стартапов и инновационных проектов.

Водоснабжение

Городской водопровод заработал в 1913 году. Вода поступала из реки Павловки, расположенной за пределами города, откуда она подавалась по двум трубопроводам к водонапорным башням.

Телефонная связь

Телефонизация Рязани началась в 1896 году, но до 1909 года сеть была ограниченной: всего 128 абонентов обслуживали телефонистки («барышни»). Затем количество подключений начало расти, а в 1920-е годы появилась первая автоматическая телефонная станция.

Газификация

Природный газ для кухонных нужд и отопления начал поступать в Рязань в 1954 году. Первым районом, куда провели газ, стало Куйбышевское шоссе, а последним (в 1994 году) — микрорайон Борки.

Телевещание

Первое телевизионное вещание в Рязани стартовало в ноябре 1956 года, когда была введена в эксплуатацию телебашня.

Канализация

Проект городской канализации впервые предложил санитарный врач Сергей Кассиль в 1910 году, однако производство керамических канализационных труб в Рязани освоили только в 1938 году. Реальная система канализации с сетью трубопроводов и отстойниками возникла в 1950-х годах. Основными городскими очистными сооружениями долгое время служила система, созданная для нефтеперерабатывающего завода, и она работает до сих пор.

Эконом-квартиры советского периода

Гостинка

Жилая секция в таких домах могла напоминать гостиничные коридоры с дверями, ведущими в комнаты. Тем не менее, комнаты были разделены на крошечную (2–3 кв. м) «прихожую», столь же маленький санузел и, наконец, жилую зону. Как правило, в «гостинках» не было ни балконов, ни кухонь, а приготовление пищи осуществлялось на общей кухне для нескольких квартир.

Эти дома строились в 1960–1980-х годах как временное жильё. Люди жили в них, ожидая получения полноценной квартиры на рабочем месте, и ассоциировали своё проживание с проживанием в гостиничном номере.

Малосемейка

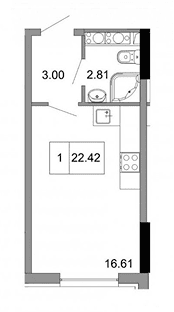

Так называли компактные квартиры площадью 17–25 кв. м, которые могли быть как однокомнатными, так и двухкомнатными. В отличие от «гостиниц», в них имелись кухни площадью до 5 кв. м.

Эти квартиры строились с 1960 по 1992 год. Они подходили небольшим семьям без детей или с одним ребёнком, отчего и произошло название. В некоторых регионах России такие квартиры называли «пансионатами».

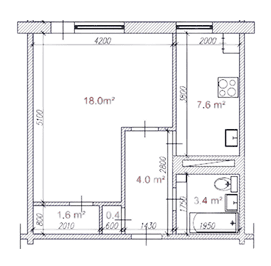

Чешка

Название «чешка» происходит от чешского образца планировки, который послужил основой для создания этих квартир. Их особенность заключается в том, что при небольшой площади они имели окна на разные стороны дома — «по принципу распашонки», где один «рукав» представляет собой комнату, а другой — кухню. Все комнаты были изолированными, а санузел — раздельным.

В таких квартирах нередко встречалось два балкона или балкон и лоджия, из-за чего фасады домов были буквально усеяны балконами.