Переносные укрытия и первые поселения

Первые люди начали селиться на территории современной Рязанской области после того, как отступил ледник, покрывавший эту местность. Ученые предполагают, что изначально сюда приезжали охотники на оленей, мамонтов и других крупных животных. Постоянно передвигаясь, они использовали временные переносные жилища, состоящие из каркаса из костей животных, покрытых шкурами животных мехом внутрь. Реконструкции таких хижин, площадью около 2–4 квадратных метров, можно увидеть в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Зимой для дополнительного утепления на них мог насыпаться снег, а внутри разводился огонь для обогрева.

Со временем жители рязанских земель начали переходить к земледелию, стремясь оставаться рядом со своими полями круглый год. Особенно семьям с маленькими детьми нужен был постоянный дом.

В округе не было удобных каменоломен, зато было много лесов. Рано или поздно дерево должно было стать основным строительным материалом. Но для появления острых металлических топоров и развития плотницкого дела в железный век должа была смениться эпоха.

На первых порах обитатели приокских равнин и лесов просто рыли себе жилища в земле.

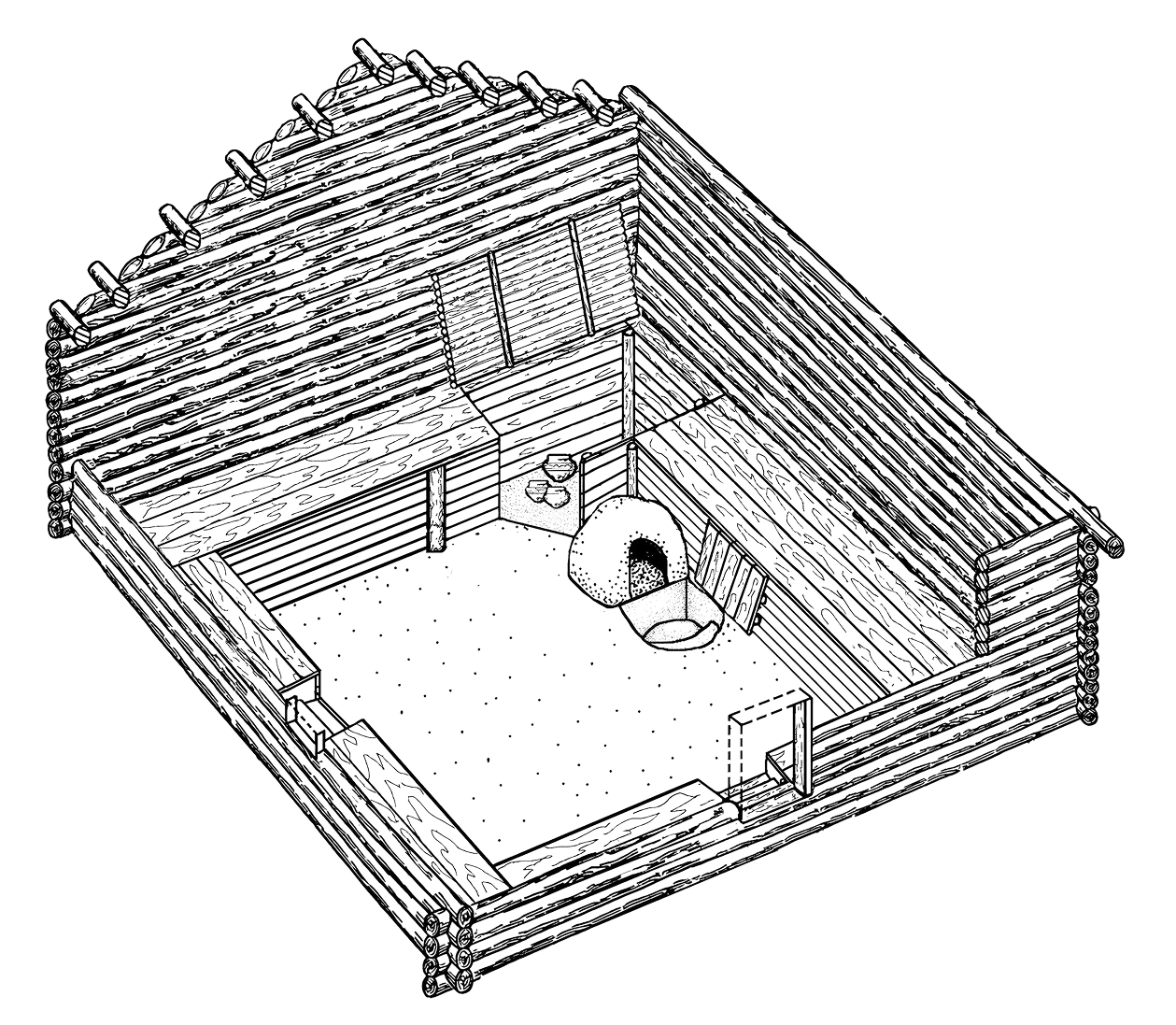

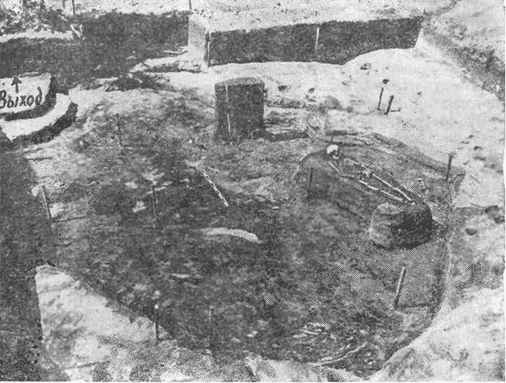

Полуземлянки борковского типа

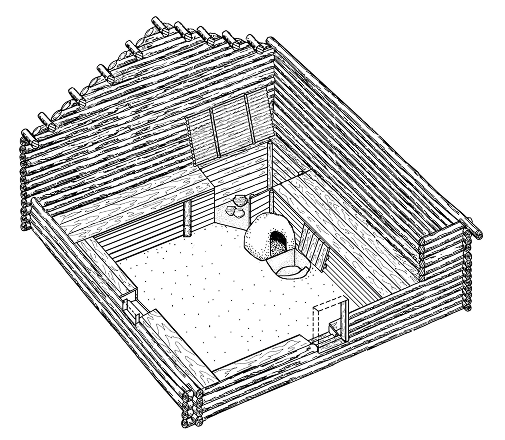

Одним из первых типов постоянных жилищ были полуземлянки, найденные археологами при раскопках городищ, таких как Борки (современный район Рязани). Эти жилища назывались «борковским типом» и датируются III тысячелетием до н.э. Полуземляночные постройки представляли собой углубленные в землю прямоугольные ямы глубиной до 1,5 метров, стенки которых укреплялись деревом. Внутри находился утрамбованный земляной пол, иногда обмазанный глиной. Вход представлял собой ступени, вырубленные прямо в земле. Крыша опиралась на деревянные подпорки.

Очаг для обогрева размещался в дальнем углу, а вдоль стен находились возвышения, служившие местами для сна. Дети располагались ближе к огню, а взрослые мужчины — ближе к выходу, готовясь защитить семью в случае опасности. Вход завешивался шкурами.

Переход к наземным жилищам

С развитием общества происходила трансформация жилища от коллективного к индивидуальному. В поселениях городецкой культуры, существовавшей на рязанской земле незадолго до наступления новой эры, наряду с полуземлянками встречались и небольшие наземные жилища. Некоторые исследователи полагают, что именно от этих построек произошли традиционные русские избы.

Кочевой период рязано-окской культуры

С конца II века до н. э. до начала VIII века н.э. территорию Рязанщины занимала рязано-окская культура. Ее представители вели полукочевой образ жизни, занимались скотоводством и постоянно перемещались по полям и речным долинам. Археологи обнаружили множество захоронений, следы костров и предметов быта, однако мало известно о том, какими были их жилища. Вероятно, они предпочитали легкие временные конструкции, легко возводимые и демонтируемые.

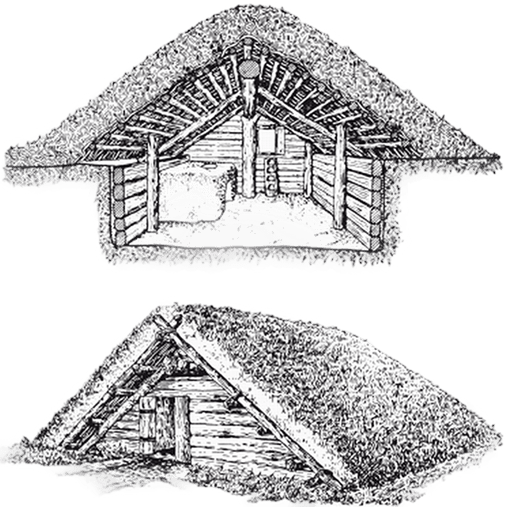

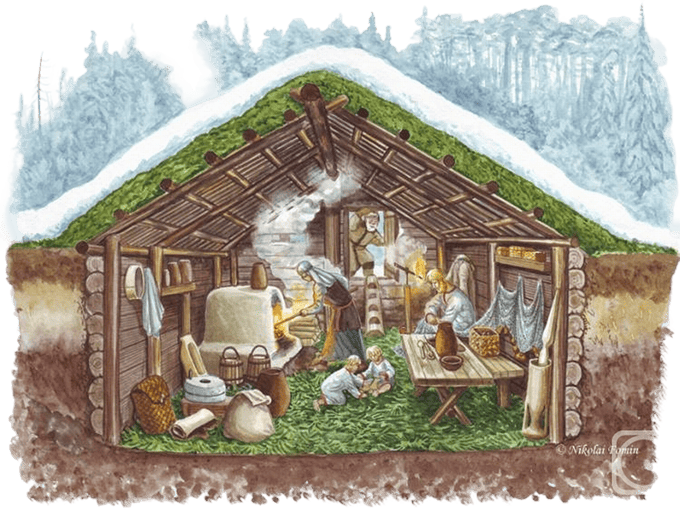

Избы вятичей

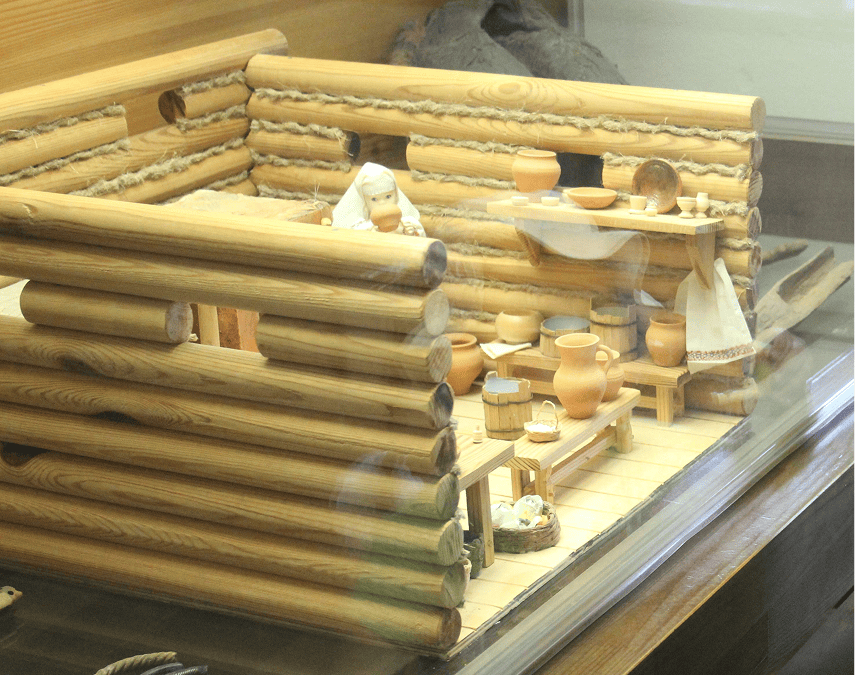

В VIII–IX веках на приокские равнины пришли славянские племена вятичей, принесших с собой новый тип жилища — избу. Слово «изба» произошло от древнерусского глагола «истопить», что означает обогревать помещение с помощью огня. Основой избы служил деревянный сруб, часто утепленный землей. Нижняя часть сруба могла засыпаться землей для дополнительной теплоизоляции. Срубы изготавливались преимущественно из сосновых бревен, реже еловых, и совсем редко из березы или дуба.

Средневековая изба

На дворе стоит 7174* год от сотворения мира. Осень в Переяславле-Рязанском, который в просторечии уже зовут Рязанью, выдалась холодная. Еще и снег толком не покрыл землю, а чувствительные морозы уже ударили. Птицы по теплым чердакам домов стали прятаться, а кошки их там ловить.

В семье Петра и Елены, живущих в собственном доме в Новой слободе, жена с тревогой смотрит, как принялась таять высокая поленница наколотых заранее дров на дворе. Не пришлось бы к концу зимы дрова докупать!

Трое детей подрастают — Семен, Мария и Глафира. В кремле, в Архангельском соборе, недавно служил рязанский митрополит Илларион — и на проповеди сказал, что холода посланы православным христианам для испытания веры.

Глава семьи, Петр сын Прохоров, служит в кремле стрельцом. На его жалованье вполне может прожить в собственном доме семья из пяти человек, да уж больно выплачивают деньги нерегулярно. Воевода Михаил Петрович Вердеревский обещал к Рождеству рассчитаться со всеми долгами.

Жилище у стрельца лучше, чем у многих. Сруб, сложенный с перегородкой — как пятистенка, вытянут вдоль улицы, как это обычно бывает в рязанских землях. На севере, ближе к Москве, дома стоят поперек улицы. Двор без навеса, но с амбаром, хлевом для коровы, пары коз, пары поросят и двадцати кур — если к Рождеству станет совсем холодно, скотину могут взять и в дом, выделив им переднюю, ближнюю к сеням комнату.

Содержание избы — это ее отопление, выскабливание досок на деревянном полу, подмазывание печки в тех местах, где глина начинает давать трещины, законопачивание щелей между бревнами, а также у окон и двери. Этим любят заниматься детишки, которым мать выдает собранные за год обрезки ткани и мох. Топкой печи и приготовлением пищи занимается Елена, починкой всех деревянных и железных частей в доме — Петр. Всего в одно окно, между печкой и «красным углом» с иконами, вставлены довольно дорогие куски полупрозрачной слюды, а остальные в холодные дни года просто закрываются деревянными заслонками.

За освещение по вечерам отвечает лучина, связка которых стоит в отдельной кадке. Воду берут из колодца под горой, по дороге к речке Лыбеди, а когда ее нужно много — прямо из самой Лыбеди. Там же Елена стирает белье: чаще летом, гораздо реже зимой. По известной необходимости вся семья ходит на двор, где под нужником есть выгребная яма, из которой весной вносят удобрения на небольшой огородик.

Рядом с семьей Петра живут другие стрельцы с семьями. На четыре дома у них одна банька, куда ходят по очереди, со своими дровами и заготовленными летом вениками. Летом бани топить запрещено — «искра полетит, сожжете город». Воевода Вердеревский осенью лично отдает приказ о начале «банного сезона» со дня такого-то святого...

Эволюция избы и средневековые жилища

Избы постепенно становились более комфортными и функциональными. Появление окон позволило впускать естественный свет внутрь помещений. Чтобы сохранить тепло, окна затягивали полупрозрачными материалами, такими как высушенные внутренние органы животных (например, бычий пузырь).

Со временем жители рязанских земель начали переходить к земледелию, стремясь оставаться рядом со своими полями круглый год. Особенно семьям с маленькими детьми нужен был постоянный дом.

В округе не было удобных каменоломен, зато леса изобиловали деревом. Рано или поздно оно должно было стать основным строительным материалом. Однако для этого необходимо было дождаться появления острых металлических топоров и развития плотницкого дела в железный век.

На первых порах обитатели приокских равнин и лесов просто рыли себе жилища в земле.

Землянки славян

Арабский географ Ибн Руста, живший в начале X века, оставил описание жилищ славян: «Холод в их стране бывает настолько сильным, что каждый из них выкапывает себе в земле род погреба, к которому приделывается деревянная крыша, а сверху накладывается земля. В такие погреба переселяется вся семья, и, взяв несколько камней, они разжигают огонь и накаливают камни докрасна. Когда камни раскаляются, жилье нагревается настолько, что они могут снять одежду. В таком жилье они остаются до самой весны».

После формирования Древнерусского государства в поселениях славян начали складываться новые планировки жилищ. Печи теперь устанавливались не только в дальних углах, но и вблизи входа, чтобы зимой отопить проход, через который проникал холодный воздух. Окна делали в ближайшей к улице стене, которая становилась фасадом дома. В богатых домах начали использовать каменные, свайные или лежневые фундаменты.

Многослойные дома и украшение фасадов

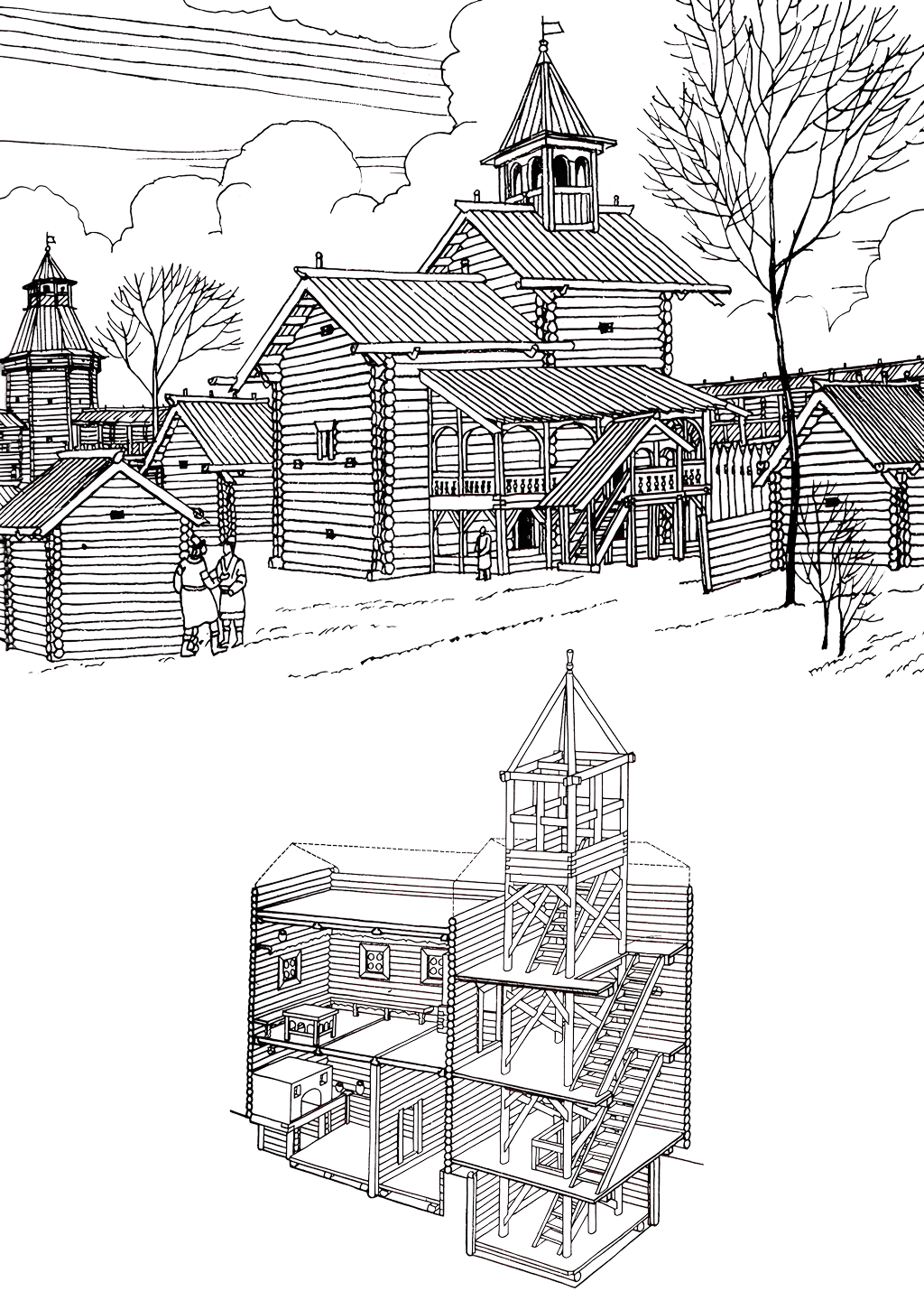

Богатые рязанцы начали строить двухэтажные дома, состоящие из двух срубов: нижнего (полуклетки), где размещались хозяйственные помещения и домашний скот, и верхнего (клети), предназначенного для проживания людей. Верхний этаж называли горницей, поскольку он находился выше («на горе»). К домам пристраивали дополнительные помещения облегчённой конструкции — сени.

Хозяева домов начали заботиться не только о практичности, но и о внешнем виде своего жилья. Мастера украшали деревянные наличники и рамы окон резьбой, а на венцах крыш устанавливали фигурки птиц или змей.

Ученые отмечают, что в XIII–XV веках сформировалось различие между бедными усадьбами с небольшим закрытым двориком, прилегающим к жилым постройкам, и богатыми усадьбами с открытыми дворами, окружёнными амбарами, хлевами и конюшнями. Площадь бедных усадеб составляла около 100 квадратных метров, тогда как у бояр достигала 2000 квадратных метров.

Переяславль-Рязанский, новая столица княжества в XIV–XV веках, занимал территорию современного кремля, где сосредоточивалась городская застройка. Археологические исследования, проведённые в XXI веке на Житном раскопе (около Дворца Олега) и Введенском раскопе (рядом с городской стеной на улице Рабочих), позволили обнаружить остатки срубленных домов размерами от 3,6 × 3,7 до 5 × 5 метров. В одном из домов была обнаружена большая печь размером 1,8 × 2,1 метра.

Между заборами домов проходила улица шириной около 3,4 метра (две сажени), вымощенная деревянными настилами, по которым удобно было передвигаться на повозках.

Появление арендаторов

В Писцовых книгах, старинных документах, содержащих сведения о земельных участках и налогах, начинают встречаться упоминания о людях без собственного жилья: «А бобыль Васька живёт во дворе Фёдора Юхтева...» Этих людей можно считать первыми квартирантами.

Так началось медленное движение к эпохе многоквартирных домов, которое ждало российских горожан, включая рязанцев, в будущем.