Низкий старт

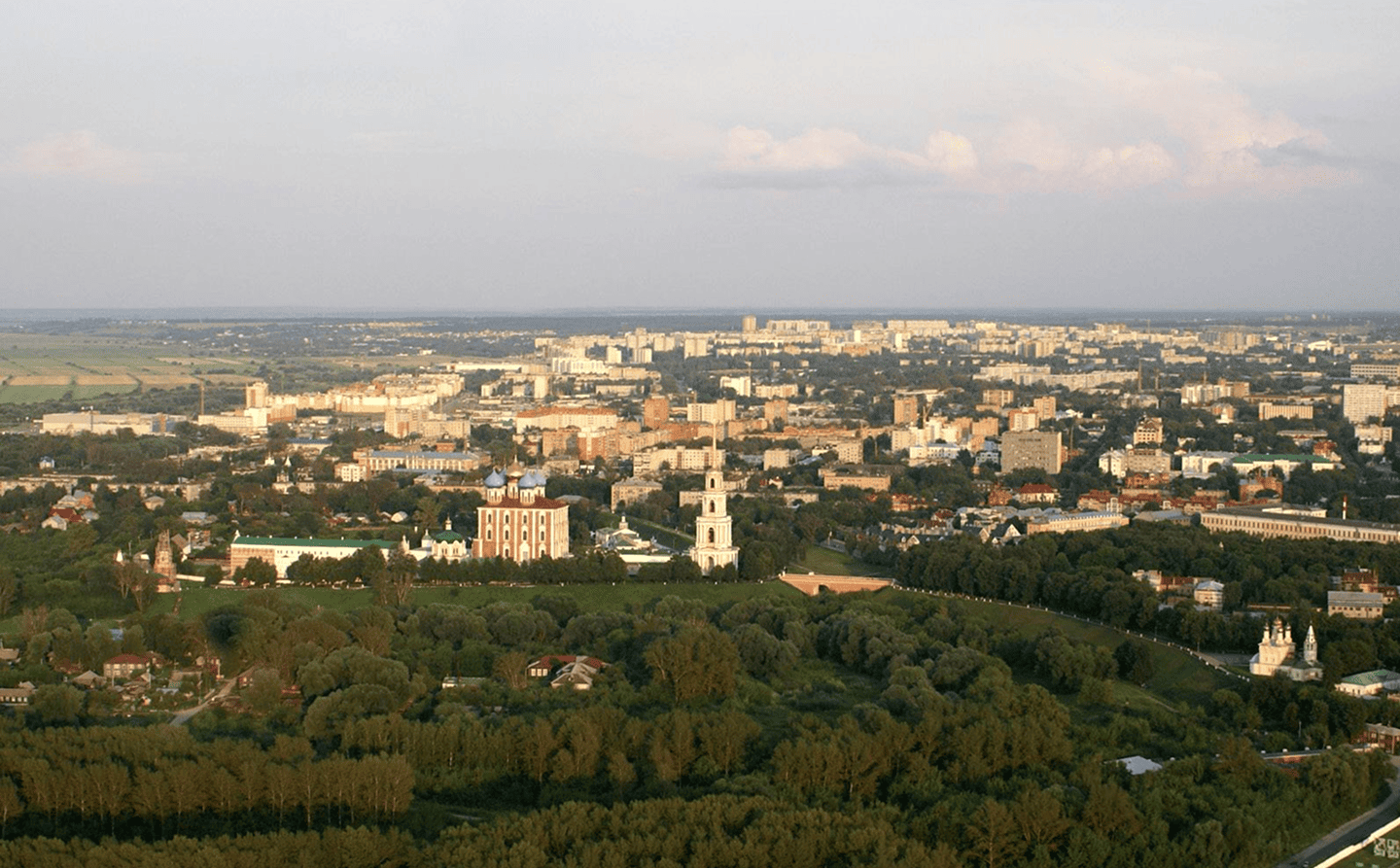

В 1989 году в Рязанской области был установлен рекорд жилищного строительства — введено в эксплуатацию около 800 тысяч квадратных метров жилья. Долгие годы этот показатель в Рязани оставался недостижимым. Однако в 1990-х годах объемы строительства резко сократились, уступив место развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и возведению малоэтажных многоквартирных домов для обеспеченной категории граждан.

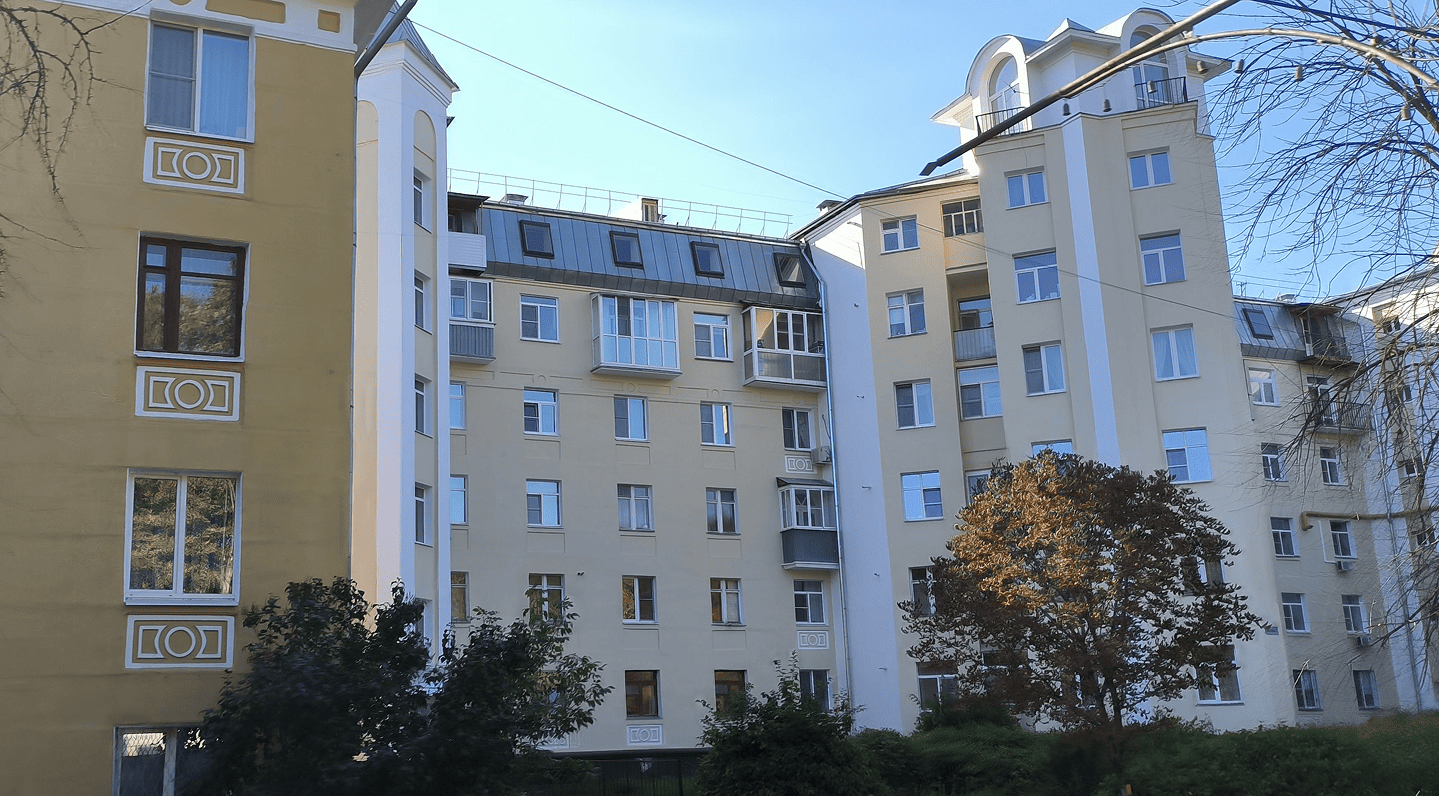

Примерами таких объектов могут служить микрорайоны за зданием регионального управления Банка России (на улице Некрасова), район между улицами Свободы, Маяковского и площадью Мичурина, а также ряд домов на улицах Урицкого и Подгорной. Это была недвижимость класса выше среднего, доступная лишь людям с достатком.

На закате существования Советского Союза в Рязани зародился прообраз будущих независимых строительных компаний — комсомольский «Молодежный жилищный комплекс». Организация начала строить квартиры для молодых семей, проявивших себя в ударном труде или общественной деятельности в рамках ВЛКСМ, преимущественно в Московском районе города.

Крупные промышленные предприятия региона продолжали возводить жилую застройку, хотя темпы строительства постепенно замедлялись. Так, нефтеперерабатывающий завод и завод «Банктехника» завершили свои последние проекты по строительству ведомственных домов в микрорайонах Горроща и Канищево в 1995 году.

Строительство велось силами бывших государственных, а позже приватизированных строительных управлений (СУ), строительно-монтажных управлений (СМУ) и ремонтно-строительных управлений (РСУ). Постепенно эти работы перешли под контроль частных строительных фирм. В 1990-е годы особенно выделялись такие компании, как «Марсель», «Ин Тран», «Мервинский», «Соколовская СК», «Рязанская строительная компания» (основанная бывшим мэром Валерием Рюминым), «Приток», «Интерстрой», «РИМ», «Реконструкция». Позже, на стыке XX и XXI веков, появились новые игроки — «Зеленый сад», «Северная компания», «Капитал», которые сыграли важную роль в развитии Рязани в период строительного бума после 2005 года.

Сделки с недвижимостью в конце XX века чаще всего заключались с использованием наличных средств, включая иностранную валюту — доллары США и марки ФРГ. Банковские расчеты начали использоваться только после 1999 года, когда банки предложили услуги по проведению сделок через банковские ячейки или счета. До этого момента передача денег происходила непосредственно из рук в руки, нередко с участием охраны, вооруженной газовыми или боевыми пистолетами.

Покупателями недвижимости в 90-е годы становились преимущественно состоятельные граждане или организации. Планировки в новостройках предусматривали большие площади — порядка 100 квадратных метров, высокие потолки до 3 метров, часто два балкона с разных сторон здания, просторные коридоры. Лестничные пролеты проектировались широкими, чтобы обеспечить удобство транспортировки крупногабаритной мебели.

Некоторые существующие дома подверглись масштабному капитальному ремонту с изменением фасада. Например, дом № 21 на улице Братиславской был перестроен с добавлением «башен» у подъездов, где разместились новые квартиры, впоследствии успешно проданные инвесторами.

Позже в Рязани появились первые дома из монолитного бетона, изначально разработанного для районов с повышенной сейсмоактивностью. Внешняя отделка выполнялась с применением облицовочного кирпича, плитки или штукатурки.

Именно с этих скромных объемов строительства (в 2001 году в регионе было построено всего 194,9 тысячи квадратных метров жилой площади) в 2004–2005 годах начался новый этап активной жилищной застройки. Рост доходов населения и появление ипотечного кредитования со снижением процентных ставок способствовали увеличению спроса на жилье, что стимулировало строительные компании наращивать объемы предложения.

Жить как люди!

Ранней весной 1972 года деревенский шофер Толя Елохов получил квартиру в Приокском поселке. К тому времени он уже десять лет жил в Рязани. Работал и учился в рязанском политехническом. Заочно. На инженера по эксплуатации автотранспорта.

В автоколонне его ценили. Женившись, он получил квартиру в старом деревянном доме дореволюционной постройки, стоявшем аккурат на спуске с улицы Свердлова (Праволыбедской) к нынешнему Лыбедскому бульвару. Из-за этого уклона дом походил на лыжный трамплин. Его цокольный этаж в боковой проекции был треугольным. Там то и дело что-то потрескивало, пугая жену Анатолия Клавдию. Ей казалось, что эта развалюха готовится съехать вниз.

Удобства были весьма относительные: печное отопление, дровяной титан для нагрева воды и уличный туалет. Потому, когда Анатолию предложили жилье в новом пятиэтажном доме, он не раздумывая согласился. Ему было все равно, что жить придется на окраине, что двор был засыпан мусором и «украшен» кучами грунта, которые строители так и не удосужились разровнять. Главное — у него теперь была квартира с двумя изолированными комнатами и раздельным санузлом!

Последнее радовало Анатолия больше всего остального. После работы он любил полежать в ванне и был весьма рад тому, что дети не мешают ему своими криками: «Папа! Я в туалет хочу!»

Квартира находилась на первом этаже. Подвального этажа в доме не было, и Анатолий вырыл себе погреб — с люком под ковром в спальне, — где хранил запасы на зиму. Однако, году этак в 1983-ем, наконец закончив институт и став заместителем руководителя автопредприятия, он снова поменял жилье — переехал с семьей в настоящую трехкомнатную «брежневку». С потолками высотой 2,7 метров, солидной лоджией, межквартирными несущими стенами, большой кухней и лифтом в подъезде.

«Вот... — сказала тогда Клавдия.— теперь будем жить как люди».

Анатолий с ней согласился. Обитать на седьмом этаже девятиэтажного дома, только что построенного неподалеку от Первомайского проспекта, было особым удовольствием. В целях поддержания физической формы Анатолий Иванович всегда поднимался к себе пешком и получал некое эстетическое наслаждение от широких лестниц, просторных лестничных площадок и света, падавшего внутрь через большие окна.

Ему нравилось все: планировка квартиры, ее шумоизоляция, ориентированность на две стороны дома, позволяющая устроить летом так любимый им сквозняк. Впечатление портили лишь железнодорожные звуки, доносившиеся со станции Рязань-1. Однако вскорости он привык к ним и перестал обращать на этот шум какое-либо внимание.

Типичное жилье 1990-х

Стандартный подъезд рязанского дома тех лет открывался простым движением ручки — домофонов тогда не существовало. Металлические двери с замками и кодовыми панелями начали устанавливать лишь ближе к концу десятилетия, в основном после усиления мер безопасности в связи с возросшей угрозой терроризма.

Особенностью большинства входных дверей в квартирах было наличие внутренней отделки дерматином.

Что касается обоев, то вплоть до 80-х годов использовались исключительно бумажные варианты, так как пожарный надзор не допускал применения других материалов. Однако начиная с 1993–1994 годов на рынке появились обои с разнообразными узорами и рельефными рисунками.

Примерно в то же время вошли в моду фотообои, чаще всего изображавшие экзотические пляжи с пальмами или горные пейзажи. Ковры различных размеров украшали стены гостиных и спален. Полы покрывались либо деревянными досками с наклеенными сверху листами оргалита, либо полосами линолеума, соединёнными специальными пластиковыми лентами, напоминающими скотч.

Завершение газификации Рязани

Конец 1980-х и начало 1990-х годов ознаменовались кампанией по закрытию подвальных котельных в ряде многоквартирных домов центральной части Рязани. Многие из них ещё использовали уголь, а те, что работали на газе, не вырабатывали электроэнергию, в отличие от ТЭЦ. Городские власти активно переводили эти дома на централизованное теплоснабжение.

Практически одновременно, в 1994–1995 годах, газификацией были охвачены последние районы Рязани — посёлок Борки и отдалённая от центра города на 18 километров Солотча. Жители получили возможность пользоваться природным газом для приготовления пищи, а также установили газовые котлы для обогрева помещений и обеспечения горячей водой.

Возвращение особняков в Рязань

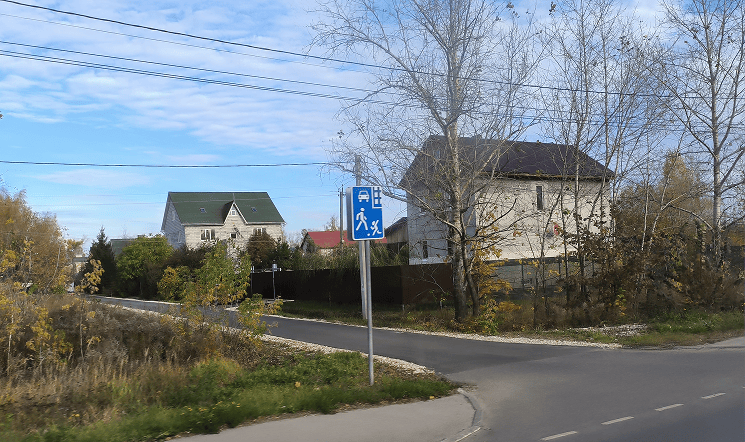

В конце 1980-х, с появлением в городе предпринимателей кооперативного движения, вновь началось возведение особняков, теперь уже не только за городской чертой, но и внутри Рязани. Одним из первых примеров стал дом 47А на улице Вознесенской. Строительство особняков шло и в других центральных районах — на улицах Урицкого, Скоморошенской, Лесопарковой или переулке Войкова. Архитектурные решения этих зданий иногда гармонично вписывались в окружающую городскую среду.

Несколько лет спустя участки земли под индивидуальные двухэтажные и трёхэтажные дома начали выделять на Новослободской и Лево-Лыбедской улицах, в районе Голенчино, где вблизи туберкулёзного диспансера возникли улицы Светлая и Родниковая, а также в Дягилево вдоль Московского шоссе — на улице Коняева и Авиационном проезде.

Одновременно с этим в посёлке Борки, который всё ещё сохранял черты большого села неподалёку от центра города, развернулось строительство таунхаусов в районе Новые Борки между первым и вторым карьером. Территория получила комплексное развитие: поблизости открылся новый пляж, а к поселению проложена короткая дорога от Северной окружной магистрали.